首页 > 社会发展战略研究院 > 社会发展研究

首页 > 社会发展战略研究院 > 社会发展研究在地方行动中思考数字乡村建设的可能性

一、写作缘起与思路

拙文《数字乡村建设中的地方行动》有幸发表于《社会发展研究》2022年第1期,非常感谢我的导师刘少杰教授和匿名审稿专家的不吝指导。很荣幸借此宝贵机会与各位同仁分享本文的写作思路与浅显体悟。

2021年,笔者有幸参与“实施数字乡村建设行动研究”课题组跨西北、中部、东部等地区的实践调研活动。在向各地数字乡村建设主体请教学习的过程中,笔者充分体会到差异性地方基础、主体认知世界、多重数字化形式中蕴含着数字乡村建设行动的丰富可能性。受到反思社会学的训练,笔者在思考数字乡村建设行动时秉持两个拒绝原则——拒绝将数字化的生活、生产、组织方式设想为自成一体的秩序;也拒绝将数字乡村建设行动还原为被社会基础决定的产物。因此,笔者在构思该文的过程中尝试引入结构化理论视角,将行动者在社会结构中所处的客观位置和在实践中的认知过程融入到社会学分析之中,在“结构—认知—行动”框架下考察天阳县数字乡村建设中的地方政府行动及其背后蕴含的乡村建设结构化机制。

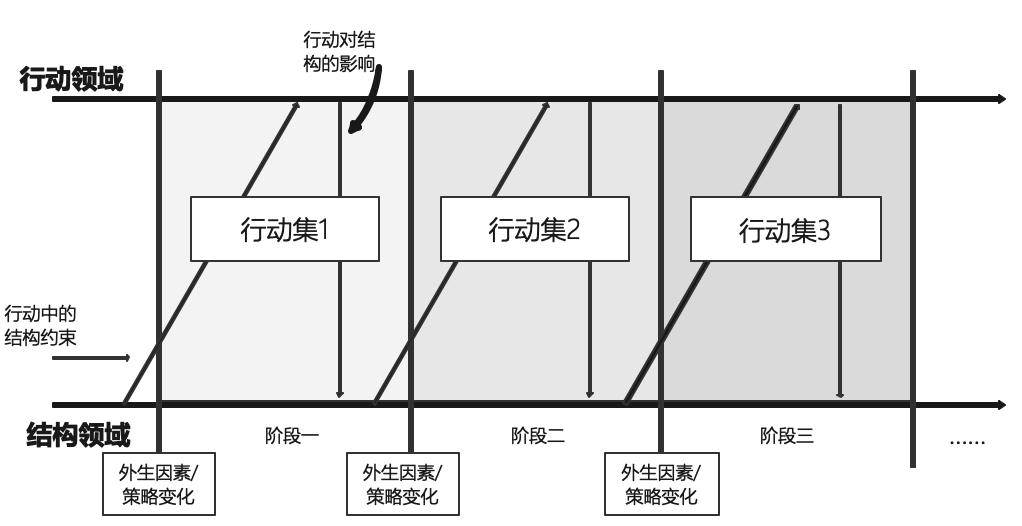

沿着结构化理论的预设,本文认为自上而下的相关政策并非直接决定了地方政府与地方社会的行为,而是如同“触发器”一般激活了地方政府的相关行动。在政策(制度)和行动之间还有丰富的认知过程。借用Barley(1986)对结构化理论的进一步操作化框架来理解数字乡村建设中的结构约束和行动策略建构过程,我们可以将其视作为数字乡村试点建设者在认知政策意涵和结构约束的过程中,激活地方资源禀赋以建构行动策略;同时在行动策略的建构过程中又使得结构涌现出了新的特征,具体表现为数字乡村试点的相应建设成果。数字乡村建设行动便是在这种结构、认知、激活、行动的组合中持续推进。

图1 理解数字乡村建设行动的结构化理论框架

二、研究发现

县级政府处在国家治理体系的“治理官员”与“治理社会”两个环节交汇之处。天阳县政府在推动试点建设的过程中需要回应治理体系和社会生活中已经“沉淀”下来的约束。这种约束与行动者在社会空间所处的位置息息相关,通过对客观事物和行动者的认知体现出来。中央自上而下推动的数字乡村建设战略“触发”了天阳县数字乡村建设的一系列重要行为,也使得结构约束更直观地显现在建设行动主体面前。这其中,治理体系中的结构位置、社会生产生活秩序、地理环境都是数字乡村建设行动所面临的最直接客观约束。结构约束之下,地方政府建构丰富且灵活的策略,在与其他主体的沟通、协商、博弈中推动乡村的数字化转型。

社会结构中形形色色的制约形式也都在不同方式上成为使动的形式,他们在限制或拒绝某种行动可能性的同时,也有助于开启另外一些行动的可能(吉登斯,1998:277)。在数字乡村建设行动中,地方政府充分结合身处的社会情境对数字乡村建设行动进行地方化阐释,并建构出形式丰富的实践策略用以实现数字乡村建设目标。并且同为重要且容易被忽视的是,建设行动中的偶然事件也在认知与行动的结构化过程中被吸纳和整合进数字乡村建设的框架内,为后续行动提供参照。本文中,笔者尝试总结出了天阳县推行数字乡村建设过程中存在自我定位与互相参照、“地方化阐释”、关系运作、树立典型与动员能人这四种主要策略机制。

这其中,自我定位与互相参照主要对应地方政府对数字乡村建设行动的认知过程。天阳县地方政府各个职能部门在长期社会治理过程中对于地方社会有着较为充分的了解和定位,在认知世界中知觉到当地的发展优势与制约因素,进而延续认知倾向构建具有地方特色的数字乡村建设行动。如果说自我定位实现了对自身社会基础的把握,那么横向互相参照则是为天阳县提供了进一步清晰政策认知的重要途径。天阳县政府官员广泛开展外出学习活动,了解其他地县较为成熟的经验和模式,进而在推行具体数字乡村建设举措中将中央颁布的纲领性指导要求清晰化,使建设成果具有可见性。

“地方化阐释”则主要对应路径选择过程。数字乡村建设指导纲要中提出的十项重点工作构成了天阳县的基本建设框架。天阳县当地的数字化进程在数字乡村建设试点政策出台前便已经开始,且积累了一定的工作成果。地方政府可以将已有的、与数字乡村建设相关的工作内容转化成为数字乡村建设内容。现有的工作成果包括了通过行政系统推广的数字化建设工程,诸如电子商务进农村试点建设、智慧校园、智慧医疗、雪亮工程、数字化综合信息平台等项目。在“地方化阐释”的过程中,地方政府也有意或无意地确立了该地数字乡村建设的路径,为后续的工作推进指明了方向。在一切与数字化建设有关的工作全面开展的同时,天阳县有所侧重地举全县之力发展电子商务。这种有所侧重的发展模式与当地的决策机制、社会基础与结构约束紧密关联。

关系运作、树立典型与动员能人则对应具体的数字乡村建设行动过程。数字乡村建设政策中蕴含的“发展信号”触发了天阳县地方关系网络的运作与调整。在乡村建设过程中,天阳县地方政府搭建的“朋友圈”始终处于变化之中。并且,地方政府还将动员范围进一步扩展到乡村社会之中,在乡村内部树立典型,号召能人协助推进数字乡村建设工作。能人在乡土社会中有着丰富的关系网络,拥有较强的动员能力。天阳县地方政府通过扶持乡土能人,整合了数字乡村建设中的农村分散力量,并以能人为节点带动农村社会进入数字化生产生活秩序之中。

图2 课题组成员调研数字政务

三、结论与反思

本文试图做出的贡献是,一方面聚焦于“结构—认知—行动”之间的地方政府主体性,分析在推行数字乡村建设行动中他们如何在结构约束下认知政策、选择发展路径、采取具体行动。透过地方政府行为可以看到,数字乡村建设行动者会基于自己所处情境(位置)和面临的结构约束判断自身优势,将地方社会中的发展成果和资源禀赋整合进数字乡村建设行动之中。地方社会中的数字乡村建设行动者在研读中央文件意涵的基础上,通过不断尝试和纠偏进而明晰建设行动路径。这些机制的存在提醒着我们在后续的数字乡村建设行动中,不仅仅要关注行动,还要关注地方社会中主体的认知过程。对认知的考察有助于弥合结构和行动之间的张力,拓展理解弹性治理行为的理论视野。

另一方面,本文在结构化理论视角下探讨数字乡村建设行动策略与结构约束间的持续互动,并重视互动过程中涌现出的偶然事件如何被对待和维系。研究发现,天阳县的数字化乡村建设与地方区位自然因素、特色产业紧密关联,也与地方复杂关系网络相互耦合。数字乡村建设是一项牵一发而动全身的工程。认识数字乡村建设行动及其呈现的种种现象,需要放置于地方社会基础与国家政策引导的关系中去理解,并在理论框架中为数字乡村建设动态变化的自我完善过程预留讨论空间。

本文的研究发现对于理解进行中的建设行动具有两个层面的现实意义。第一,数字乡村建设者认知与行动的多元性提醒着乡村建设战略不能以“一刀切”的形式在全国推行统一模式。在具体的社会建设过程中,我们应在地方社会的发展与延续中把握理性规划、感性实践与各种偶然因素的组合。第二,地方政府对于中央政策的弹性化阐释与创造性实践存在滑向形式主义的风险,需要设立引导机制与纠偏机制。“央—地”协作不断探索数字乡村建设模式是弥合认识一致性与需求在地性之间张力的过程。国家战略推行者也应充分利用其在结构上的位置优势,对地方政府的行为保留引导权和纠偏权,引入发展机遇以拓宽地方社会发展的可能性空间。尤其是在网络化时代,技术应用、组织结构、交往形式日新月异的背景之下,如何对地方政府行动中呈现出的丰富主体性予以分类管理与支持,通过治理体系激发社会活力,推进数字乡村建设行动,为地方社会带来更多的发展红利,还有待持续的关注与研究。