首页 > 社会发展战略研究院 > 社会发展研究

首页 > 社会发展战略研究院 > 社会发展研究全球化时代中地域身份认同何以可能

研究大都市本地居民地域身份认同的契机始于2019年暑期在上海M区开展的一项“漫无目的”的老街拆迁调查。说是调查,其实只是我听说有处老街要被拆迁,觉得上海百年以上历史的老街愈来愈少,着实是有些可惜的,所以想去看看。住在老街片区的绝大部分是来沪务工人员,房租相对便宜且公共交通较为便利。那里也是不少本地家庭和老人的固定住所,前者是一家三口甚至五口的三代人住在二三十平米的房子里,后者则是老人独自居住,其子女在公司附近租房或者购买商品房后离开了老街。有年过七旬的老人说:“妹妹,我家里真的是很破的噢。你没看到过吧......小孩他们么都结婚住到楼房里去了,谁想待在这里啊。”有在家带孙子的阿婆说:“你看这个屋顶,一到下雨天就漏水,下面要放个盆接着。”

图1 老街房屋内景

他们在地域身份上是大都市的本地居民,但又似乎与外群体对本地居民安逸舒适和排外的描述有所不同。那天的所见所闻和体悟是情绪上的一个引子,让我不禁试问:大都市中的本地居民是如何看待自己的本地人身份的?这个群体的所思所想、身份认同是什么样的?我首先查阅了与身份认同有关的文献,发现学术界对几十年来不同类型外来人口的地域身份认同变化有着连续性的认识。但对于“土客关系”中的另一方——城市本地居民的身份认同研究尚付阙如。于是,我尝试以地域身份认同为核心概念,正式开展一项以大都市本地居民为对象的研究。上海本地居民的特点与其他大都市中本地居民的特点可能存在一些共性,因此选择上海作为研究地点符合文章的研究旨趣。

图2 老街房屋外景

一、文章的形成思路

在确定了研究主题后,我主要通过两条路线来收集文献资料,一条是社会认同,另一条是地域身份认同。详实的文献回顾是确定拟解决的关键问题和有序开展实地调研的重要基础。具体来说,社会认同的研究回顾提供了结构式访谈的提纲维度和全文分析框架的参考,地域身份认同的研究回顾启发了问题的张力,访谈的数据结果进一步聚焦了文章的核心问题。

欧洲社会心理学家约翰·特纳(John Turner)和亨利·泰弗尔(Henri Tajfel)在20世纪70年代早期一同创立了社会认同理论,认为个体通过社会,寻求有利内群体的维度在群际之间进行比较,产生内群体偏好和外群体偏见,来实现或维持积极的社会认同,提升自我价值与自尊。内群体成员为了满足自尊或自我激励的需要,会通过积极区分自己在群体比较上的优势维度来突出某方面的特长,使自己表现得比外群体成员更为出色。由此可见,社会认同有三个核心要素:社会类化、社会比较和积极区分。这三个要素构成了访谈提纲的主要模块,我在访谈中同时着重关注参与者的自我表述和问题阐释。

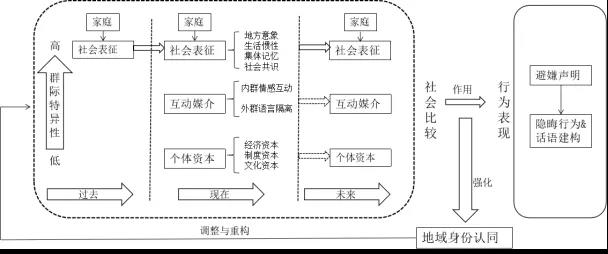

泰弗尔和特纳在大规模群际关系社会认同模型中给出了内群体遇到认同危机时所采取的策略,即重新调整社会比较的方法。在社会比较的作用下,群体成员会产生一系列的行为表现来强化身份认同,包括内群偏好、群际区分与歧视等。也就是说,地域身份认同的重构可能涉及社会比较策略的调整和行为表现的改变两项一体化的要素,前者侧重认知,后者强调行动。借鉴这一经典的模型,我从社会比较和行为表现的转变入手,搭建了社会比较—行为表现的整体

分析框架(见图3)。首先分析本地居民是如何由简到繁地调整多层次社会比较维度的,然后说明内群体如何通过隐晦区分的表现方式重新构建身份话语。最后在总结本研究新发现的基础上,对相关领域的研究、全球化背景下社会认同何以可能的问题做进一步的反思与讨论。

图3 地域身份认同重构的社会比较—行为表现分析框架

在地域身份认同的文本资料中,我欣喜地感触到地域身份认同这个学术概念是如何与当下的经验现实相匹配的。地域身份认同是指,以地域作为社会身份分类的标准,处在特定地域之中的个体认识到自己属于其中,也认识到该地域群体内的成员带给他的情感和价值意义,对所属的地域群体产生依恋感、归属感和认同感,并会划分本地人和外地人之别。通过排斥外群体来强化内群体的认同似乎一直以来是身份认同存在的要义之处。卡斯特尔与鲍曼等学者在关于全球力量与地方力量相互作用的论述中,揭示了地域身份认同的近况必然会受到全球化的影响并产生一系列与认同有关的不确定性后果。在一个所有要素都在流动的世界里,人们所面对的是一个去地方化的空间形态,权力与社会关系的本质都是去地方化的(Castells,1996)。而地域身份认同恰恰是通过积极区分外来人口而维持的,这与兼容并包的时代理想背道而驰。在外部力量的介入下,原有的地域与身份认同之间的稳定性被打破。正如鲍曼(2018)所说,“门口的陌生人”动摇了“我们”自己地盘的安全和稳定,导致了“我们”的不确定感,这种不确定感使“我们”恼怒和耻辱。在日益去规制化、多中心化的当今世界中,有关地域身份认同的辩论不仅仅局限于包容—排斥之间的取舍,还关切于如何重拾本体性安全的问题。因此,地方性与全球化力量的融合与互动必然会引发地域身份认同在深层次上的重塑。地域身份认同的主体如何在多重力量的对抗之中重塑认同和本体性安全则成为了亟需探索和回答的问题。

二、文章的主要创见

泰弗尔和特纳的社会认同模型把外群体的渗入作为群体认同危机产生的原因,而本研究从本地居民在构建地域身份认同时遇到的现实困境中发现,不仅是外群体的渗透,社会变迁本身带来的社会文化和价值观的变化都会对群体的社会认同产生冲击,导致自我身份感的丧失。大都市本地居民不仅要时刻警惕与外来人口的边界划分,还要应对全球化带来的包容—排斥质问。正是在回应包容性的需求下,产生了大都市本地居民的地域身份认同重构机制。这是一种在全球化时代背景下,考虑到城市包容性诉求的隐晦地域身份认同建构模式。具体包含两个策略:一是重构社会比较的层次维度将群际差异性最大化,个体资本、互动媒介、社会表征三个层次维度的组合使用巩固了本地居民群体在社会比较中的优势地位;二是通过隐晦区分的行为表达方式巩固地域身份认同,即在表面上通过避嫌声明塑造没有地域区分的形象,实则通过不易被察觉的行为和委婉的话语来抬高内群体的地位。隐晦区分的策略重在化解全球化语境中去地方化与地域身份之间的矛盾,不断寻找一个较为稳定的平衡点来维护内群体的本体性安全。

三、讨论与反思

实际上,地域身份认同在更深层次给我们带来的挑战不是全球性与地方性割裂的矛盾,而是如何在维护社会本体性安全的基础上,促进来自不同文化背景的社会群体在全球化的时代背景下实现社会认同的融合。这也是国内大量针对流动人口、农民工的社会认同研究的旨趣所在。然而,当前国内的社会认同研究中,鲜有提及地域(性)身份认同这个概念,地域身份认同的分析框架或许能够为今后的相关研究提供一定的参考。此外,研究的新发现还可以与关于城市“土客关系”的研究做一些讨论。第一,制度资本在本地居民地域身份认同的维护中已不再具有绝对优势,从这个角度来看,外来人口的社会融合研究要想走的更远,是时候从制度导向向文化视域转变。第二,当前侧重外来人口的“单边”研究忽视了融合问题的整体性,因而加快完善对大都市本地居民的研究,才能以整体性的方法促进研究领域的全面有效发展。第三,已有的定量研究发现了本地居民在意愿与行为之间存在许多自相矛盾之处,但尚未从经验和理论层面做出解释。例如,上海户籍人口对外来人口的整体评价存在接纳与排斥并存的矛盾(李煜、康岚,2016);本地居民对外来人口的总体评价是正面的,但难以接受与外来人口建立较为亲密的关系(杨富平、刘美华,2016)。倘若以社会认同作为理论视角,“隐晦区分”的地域身份认同表现方式为解释本地居民在意愿和行为之间的不一致提供了可能。

大都市本地居民地域身份认同的危机和转型不仅是一个城市地理空间中的认同问题,也是当前整个社会环境下,群体认同被冲击的普遍问题。小到社会组织和团体认同,大到民族和国家认同,社会认同的边界都在全球化的冲击下岌岌可危。社会认同的社会意义在全球化的时代显得更为突出,并且当代的社会认同不是一个暂时性的问题,而是一个永久性和具有强烈变化性的问题。我们必须对社会认同何以可能的问题做更多的讨论和反思。