首页 > 社会工作与政策 > 城乡一体化社区

首页 > 社会工作与政策 > 城乡一体化社区怎样认识我国城镇化的真实水平?

作 者:卓贤 来 源:中国经济新闻网

根据国家统计局的数据,2012年我国城镇人口达到7.1亿,城镇化率达到52.57%,已超过世界52.08%的平均水平。但有很多政策研究者认为统计局公布的城镇化率被高估,理由是超过2亿未获得城镇完整公共服务的农民工不应被计入城镇人口,35%的城镇户籍人口比重更能代表中国城镇化的真实水平。当前,各级政府将城镇化率作为重要考核指标,也有人担忧地方政府继“GDP竞赛”后会形成新一轮“城镇化率竞赛”。那么,应该如何认识我国城镇化的真实水平呢?

1. 加权城镇化率指标的构建。

全面而准确地判断中国城镇化的真实水平,不能全盘否定现有城镇化率指标,而是需要对其进行修正。认为城镇化率被高估的学者,其主要理由是非城镇户口的农民工及其家庭成员不应被计入城镇人口。从国际比较来看,发展中国家仍有占城市总人口32.7%的贫困人口无法享有基本的公共服务和社会保障,而这些总数为8.28亿的人口都是统计到全球城市人口中的。然而,我国现行城镇化率指标也确实没能反映农民工的流动性及其所享受的公共服务不均等现象。尤其是在城镇化率成为考核地方政府政绩的重要指标之后,迫切需要构建一个兼顾城镇化水平和质量的指标,以遏制部分地区片面追求“数量城镇化率”乃至形成数字水分的倾向。

目前,不同观点对“人”的属性判断非此即彼,即“人”要么是城镇人口,要么不是城镇人口。实际上,城镇常住人口是由不同群体构成的,而不同人群的“城镇化程度”是不一样的。在现行城镇化率指标(城镇常住人口/全国总人口)基础上,如果能为不同群体赋予不同的权重,那么就有可能计算出“加权城镇化率”(∑pi*Ni/全国总人口,Ni代表城镇常住居民中不同的群体,pi代表该群体的权重)。本报告从“公共服务”的维度,为城镇常住人口“赋权”,并计算出兼顾城镇化水平和质量的“加权城镇化率”。

2. 对农业转移人口城镇化权重的估算。

如果说拥有城镇户口的居民享有完整的公共服务,那么可以认为其城镇化权重为1。而对于农业转移人口来说,我们并不能认为其丝毫没有享受到城镇的公共服务,合理的判断是他们的城镇化权重在0和1之间。我们从以下三重视角来考察农民工及其家庭成员的城镇化权重。

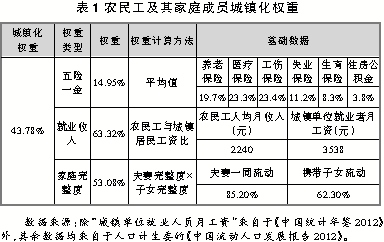

一是反映社会保障的“五险一金”指标。根据人口计生委的调查,流动人口的“五险一金”覆盖率并不高(见表1),六个指标的平均值仅为14.95%。

1. 加权城镇化率指标的构建。

全面而准确地判断中国城镇化的真实水平,不能全盘否定现有城镇化率指标,而是需要对其进行修正。认为城镇化率被高估的学者,其主要理由是非城镇户口的农民工及其家庭成员不应被计入城镇人口。从国际比较来看,发展中国家仍有占城市总人口32.7%的贫困人口无法享有基本的公共服务和社会保障,而这些总数为8.28亿的人口都是统计到全球城市人口中的。然而,我国现行城镇化率指标也确实没能反映农民工的流动性及其所享受的公共服务不均等现象。尤其是在城镇化率成为考核地方政府政绩的重要指标之后,迫切需要构建一个兼顾城镇化水平和质量的指标,以遏制部分地区片面追求“数量城镇化率”乃至形成数字水分的倾向。

目前,不同观点对“人”的属性判断非此即彼,即“人”要么是城镇人口,要么不是城镇人口。实际上,城镇常住人口是由不同群体构成的,而不同人群的“城镇化程度”是不一样的。在现行城镇化率指标(城镇常住人口/全国总人口)基础上,如果能为不同群体赋予不同的权重,那么就有可能计算出“加权城镇化率”(∑pi*Ni/全国总人口,Ni代表城镇常住居民中不同的群体,pi代表该群体的权重)。本报告从“公共服务”的维度,为城镇常住人口“赋权”,并计算出兼顾城镇化水平和质量的“加权城镇化率”。

2. 对农业转移人口城镇化权重的估算。

如果说拥有城镇户口的居民享有完整的公共服务,那么可以认为其城镇化权重为1。而对于农业转移人口来说,我们并不能认为其丝毫没有享受到城镇的公共服务,合理的判断是他们的城镇化权重在0和1之间。我们从以下三重视角来考察农民工及其家庭成员的城镇化权重。

一是反映社会保障的“五险一金”指标。根据人口计生委的调查,流动人口的“五险一金”覆盖率并不高(见表1),六个指标的平均值仅为14.95%。

二是反映农民工和城市职工同工同酬程度的指标。人口计生委的调查显示,2011年农民工人均月收入为2250元;根据《中国统计年鉴2012》的数据,2011年城镇单位就业人员月工资3538元。我们用农民工占城镇居民收入的比重反映农民工就业保障水平,其值为63.32%。

三是反映家庭完整度的指标。农村人口向城市迁移,经历了四个阶段,一是劳动力进城阶段,二是夫妻进城阶段,三是子女进城阶段,四是老人进城阶段。随着对流动人口公共服务水平的提高,中国农村人口迁移正呈现第三和第四阶段的特征。我们用“夫妻一同流动比例×子女一同流动比例”来定义家庭完整度。根据人口计生委的调查,2011年夫妻一同流动的比例为85.2%,携带子女流动的比例为62.30%,两者相乘得到了53.08%的家庭完整度。

我们对三类指标各赋予1/3的权重,最后得出的农民工及其家庭成员的城镇化权重为43.78%,这意味着他们的城市生活是不完整的,要被打上约56%的折扣。

3. 对加权城镇化率的估算及其政策含义。

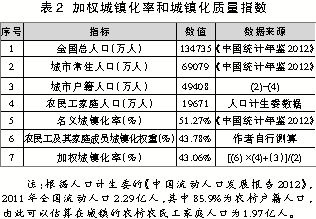

在得到农业转移人口的权重后,对加权城镇化率的估算就水到渠成了。如表2所示,2011年农民工家庭人口为19671万人,其城镇化权重为43.78%;而49408万城镇户籍人口,其城镇化权重为1。根据公式“∑pi*Ni/全国总人口”,我们可以计算出2011年中国的加权城镇化率为43.06%。

加权城镇化率弥补了原有指标对城镇和农村人口“两分法”的不足。与统计局公布的城镇化率相比,加权城镇化率低了8.2个百分点;与35%的城镇户籍人口比重相比,加权城镇化率高出8.1个百分点。利用加权城镇化率分析中国的城镇化水平,既能够反映越来越多的人常住于城镇的事实,又能够反映城镇化质量的动态变化——如果加权城镇化率与名义城镇化率之差缩小,则表明城镇化质量得以提高。

加权城镇化率能够对地方政府形成正面的激励机制。为了提高加权城镇化率,地方政府既可以吸引更多的流动人口聚集于城镇,也可以通过完善流动人口的公共服务来提高这一群体的城镇化权重。特别是在未来城镇人口数量增长放缓的情况下,地方政府必须着力在公共服务上下功夫,才能通过改善城镇化质量来提高加权城镇化率。因此,将加权城镇化率作为各地政府推动新型城镇化工作的考核指标,比单纯使用现行城镇化率考核地方政府更符合科学发展观。同时,计算加权城镇化率不必改变现有城镇人口的统计体系,与现有城镇化率可对接、可比较,具有较强的可操作性,亦能够在一定程度上降低地方对城镇化率指标“注水”的可能。