首页 > 成果展示 > 《社会发展研究》

首页 > 成果展示 > 《社会发展研究》发展进程中的“双重印象”:中国城市居民的收入不公平感研究

本研究为国家社会科学基金重点项目“发展过程中的社会景气与社会信心研究”(项目编号:14ASH013,主持人李汉林)和国家社会科学基金青年项目“市场化进程中的结构紧张与相对剥夺感研究”(项目编号:13CSH024,主持人魏钦恭)的阶段性成果。

提要:收入分配及其公正性是任何一个社会在发展过程中都会遇到的关键问题。对不同年份的全国性调查数据进行分析,描述性的结果显示当下中国的收入分配状况呈现一种“双重印象”,即客观上收入差距的不断拉大与主观上收入不公感的逐渐降低。分析影响人们收入不公平感差异逻辑机制的结果表明,人们的社会经历、结构地位、相对剥夺感、能力取向及地区的经济发展和市场化程度都对其收入不公平感具有显著的影响作用。虽然缺乏纵贯数据的进一步检验,但这些结果在一定程度上显示出了“双重印象”形成的部分机理。第一,“实然”的客观数据不能代替“应然”的主观感受,不同的社会群体对收入分配有不同的价值判断,对收入差距也会有不同的忍受限度;第二,一个社会的收入差距无可避免,但在差异原则下实现收入的共同增长,可在一定程度上降低收入不公平感;第三,随着社会的发展,人们逐渐树立了有关收入分配的能力主义原则,收入分配的合法性基础正在发生着向市场分配的转变,使持有能力取向的群体能够更为理性地看待收入差距。这些结果也意味着,充分利用当下民众有关收入分配的容忍空间,通过一些重大的制度安排形成公平正义的社会分配机制,则能不失时机地把中国的社会发展推向一个新的阶段。

关键词:收入分配双重印象社会发展公平正义*

一、问题的提出

在社会变迁的意义上,三十多年来中国的发展,首先是通过引入市场机制,打破大锅饭,让一部分人先富起来,引发原来的社会结构与功能的失衡,经过逐步的调整,扩大公共产品的服务范围,从而达到新的协调,实现发展的均衡与突破(李汉林,2012)。这种“让一部分人先富起来,先富带动后富,最后实现共同富裕”的制度导向大大激发了全社会发展经济、创造财富的积极性,进而在很大程度上引致了几十年来中国持续高速发展的辉煌。在这里,人们在收入分配上形成的“差序格局”对改革开放初期中国的发展起到了至关重要的作用。但是,发展起来以后的中国社会,如果不把更大的政策调整热情投放到弱势群体层面,那么,人们收入分配上的差距与鸿沟就会变得愈来愈大。

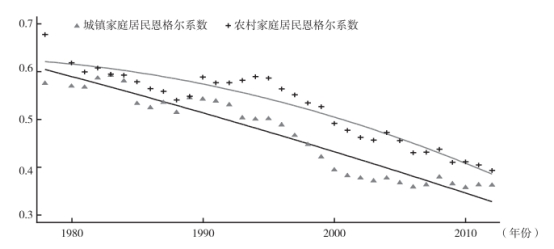

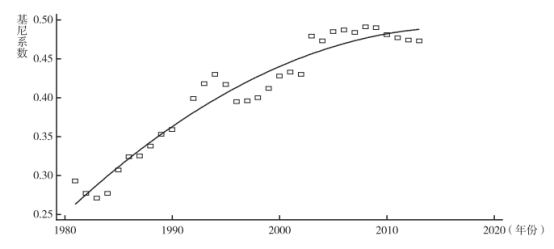

经过改革以来的快速经济增长和人民物质生活水平的不断提升,在绝对意义上,中国已经从低收入阶段迈向了中等收入阶段。统计显示,2012年,中国城镇家庭居民的恩格尔系数为36.2%,农村家庭居民的恩格尔系数为39.3%。那么根据这一指标的社会意义恩格尔系数是指居民家庭的食品支出金额在消费支出总金额中所占的比例,计算公式为恩格尔系数=食品支出金额/消费支出总金额×100%。按照联合国粮农组织提出的标准,恩格尔系数在60%以上为贫困,50%-59%为温饱,40%-50%为小康,30%-40%为相对富裕,30%以下为富裕。,在2010年前后,我们国家已经摆脱了温饱,并逐步走向小康与富裕(见图1)。但与此同时,我们国家的收入差距仍然较大(见图2)。有关基尼系数的统计结果显示基尼系数是通过收入分配差距反映收入分配公平程度的一项指标,介于0-1之间,数值越大表示收入差距越大。根据国际一般认定标准,低于0.2表示收入公平,0.2-0.3之间表示收入比较公平,0.3-0.4之间表示收入相对公平,0.4-0.5之间表示收入很不公平,0.5以上表示收入差距悬殊。,1992年以来我们国家的基尼系数一直在0.40以上,尤其是2003年以来一直在0.47以上,其中2008年达到了历史的最高值0.49。除了统计数据,一系列的研究亦表明,我们国家在短时期内已经从一个平均主义盛行的社会转向了一个收入分配不均的社会(王小鲁、樊纲,2005;李实、罗楚亮,2012;程永宏,2007;甘犁等,2012)。上述数据与分析从客观结构层面显示出一种“双重特征”:一方面,改革开放以后,人们的物质生活水平在快速提升;另一方面,不同社会群体之间的经济收入差距同时也在迅速拉大。

大量社会学的研究表明,当一个社会收入分配的不公平、不公正超过大众所能承受的限度时,就会在很大的程度上影响这个社会的稳定(Gurr,1971)。与此同时,这个社会不同群体之间的冲突和矛盾也会变得尖锐起来。

在理论层面,一个社会中不同群体之间收入分配的不平等和不公正并不直接影响这个社会的稳定。只有在以下三种条件逐步递进并不断强化的情况下,才有可能

图1城乡家庭居民恩格尔系数(1978-2012)

制图数据来源:国家统计局数据库,http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd。

图2全国基尼系数(1981-2013)

制图数据来源:1981-2002年的基尼系数依据研究测算(程永宏,2007),2003-2013年的基尼系数依据国家统计局发布的数据(参见《统计局公布10年居民收入基尼系数》,《新浪网》,http://finance.china.com.cn/news/special/jjsj12/20130118/1245164.shtml;《2013年全国基尼系数为0.473达到近10年最低》,《新华网》,http://www.js.xinhuanet.com/2014-01/20/c_119045665.htm)。

成为危及发展的社会问题和引发群体之间的社会冲突(Li Hanlin,Atteslander,Tanur & Wang,1998;Merton & Rossi,1968;Nee,1989)。这三个条件简单地说就是:(1)不同群体在进行收入分配状况的横向比较时,由于收入差距变得愈来愈大,人们在比较的过程中产生的相对剥夺感、地位的不一致性和不满意度变得愈来愈强;(2)由于社会的激励结构发生混乱,不是鼓励人们在经济活动中致力“生产性的努力”,而是鼓励人们去追求“分配性努力”,亦即,社会财富的分配不是以“生产性努力”作为参照系,而是以人们在分配过程中尽量“多吃多占”的能力大小为参照系的时候,社会的激励结构与机制就会发生扭曲与混乱,在这种情况下,不可避免地会导致整个社会的基本价值取向和行为规范发生动摇和混乱(诺斯,1992);(3)政府不作为,亦即,政府没有不失时机地改变相应的社会经济政策以改变这种混乱状况。

具体地说,不平等和不公正造成的一个最明显的社会后果是利益分配不当、激励机制扭曲和贫富差距过大。先富起来的群体以及一些腐败分子炫耀性消费的示范效应、人们在经济制度中行为的激励结构扭曲以及社会生活中经济、政治行为规范与取向混乱,使人们的羡慕与妒忌、攀比与模仿、失落与愤怒等各种情绪交织在了一起。如果再加上媒体不适当的炒作与推动,就会使其他社会群体心理上的那种相对剥夺感与地位的不一致性在相互比较的过程中变得愈来愈强烈,由此引发的不满意度就会变得愈来愈高。在这样的情况下,如果政府的政策没有做适当的调整,在结构上没有做出适当的制度安排,那么,人们就会对一个社会的诸如像共同富裕、社会主义道路等这样的基本价值观念发生怀疑和动摇,对政府以及政府的行为愈来愈不信任。在这种情况下,任何一个偶然的事件都可能会引起社会大规模的动荡和全面的不稳定,成为危及发展的社会问题和国家政权稳定的政治问题,人们的愤怒与不满就可能会以一种极端的方式发泄出来。所以,恰恰在这个意义上,收入分配的公平与公正,在一个社会的发展中期,显出了它愈来愈重要的作用。

如果说改革前的社会分配由于人们“不患寡而患不均”,从而采取平均主义的分配原则,维系着社会与政治的稳定;那么改革后,在非平均主义原则条件下实现的物质富裕,由于分配的不公正,形成了人们“患不均,更患不公”的社会观念(李路路等,2012)。

除了在总体层面上人们分配观念的转变,有研究指向了如下一种社会现象:与人们的预期不一致,大部分社会底层群体对当下的社会不平等状况有着更大的容忍性,农民相对于城市居民和职业地位较高的群体,并不认为当下的社会不公平现状是过分和超乎限度的(怀默霆,2009)。相反,不少既得利益者,一方面坐享改革的成果,另一方面却对自身的利益状况颇有微词,甚至形成一种“拿起筷子吃肉,放下筷子骂娘”的局面。这种具有反差的状况,表现出社会公平问题的新特征,社会不公平感不是利益受损者所独有的感受,受益者也开始产生不同程度的不公平感(郑功成,2009)。甚至在更为尖锐的意义上,有研究者提出,中国社会已经陷入了一种由既得利益者为了维持其利益最大化而阻止进一步的社会改革,并将具有过渡性特征的体制因素定型化的“转型陷阱”(清华大学社会学系社会发展研究课题组,2012)。在这种社会发展趋势下,一方面,诸如下岗失业人员、失地农民、城市底层等社会弱势群体很难享有到社会经济发展的成果;另一方面,央企高管、政府官员等精英群体却更加敏感于自身的得失,希望并通过各种方式将现有制度结构定型化。这种格局使得阶层之间的对立情绪加剧,“仇富”与“嫌贫”的集体意识产生并不断扩大,贫富差距不仅持续扩大,而且有不断固化的趋势(清华大学社会学系社会发展研究课题组,2012)。

这些“印象”反映的正是中国社会在剧烈的发展变迁过程中,由于制度安排未能适应民众的利益与价值要求而产生的矛盾与冲突。这种矛盾与冲突并不局限于某些群体、行业、部门与区域,而是带有一种普遍性的结构性特征。更准确地说,是一种结构性的紧张,其既是社会与制度变迁的后果,又是形成混乱与冲突的根源(李汉林、渠敬东,2005;李汉林等,2010)。一方面,快速的经济增长极大地提高了民众的预期,绩效基础之上的中国政府在很长时段内片面地认为只要经济能够持续增长,民众的物质欲求得以满足,所有社会问题便可以在物质基础之上得以解决;另一方面,由于制度安排的失当,很多民众的预期并未随着经济增长同步实现,反而在与参照群体或者其他阶层者比较的过程中,发现利益间接或直接受到了损害,从而人们的价值观念亦发生了从单纯满足物质需求到对社会公平公正的追求。

关于经济增长与收入分配之间的关系一直是人们关注和争论的焦点。一方面收入分配与每个人的生活息息相关,人们对自身收入增长的关心毫无疑问成为其生活的重要部分;另一方面,一个社会的经济增长是否必然惠及大众,或者缩小收入差距,并不是一个规范性的命题。21世纪50年代,库茨涅兹根据西方一些国家的经济发展数据提出了经济增长与人们收入差距变化的“倒U型”假说,认为随着经济的不断增长,个人收入的差距会出现先上升后下降的趋势。但是这一假说与其所要研究的问题一样,虽然经济增长与社会公平是每个社会都努力追求的目标,但并没有一个固定的路径模式,数据变化的背后有着更深层次的结构性根源。国内学者在分析中国的经济增长与收入差距变化后,发现“倒U型”假说并不能得到数据的支持,甚至收入差距还有继续上升的明显趋势,诸如经济体制转型、制度政策安排等构成了影响收入差距变化的关键因素(王小鲁、樊纲,2005;李实、李婷,2010)。改革以来,尤其是经济发展进入快速转型期之后,人们收入差距的快速拉大是为大家所共识的事实,以至于统计数据所反映的差距很可能低估了实际的收入差距(王小鲁,2012)。那么,在这种收入分配格局之下,民众的不公平感是否也如此强烈?

通过对近些年相关研究机构实施的全国性社会调查数据进行统计分析,我们发现,人们的微观收入不公平感呈现下行的态势。具体来看,认为收入不公平的受访者比例从2008年的43.13%逐年下降到2013年的27.03%(见表1)。(上述受访者回答比例的变化可能会存有偏误。第一,借以分析的调查数据分别是不同研究机构在相关年份进行的截面调查,从而在进行趋势分析之时,难以回避受访者变动和异质性问题;第二,调查中关于受访者微观收入不公平感的测量题器,在题目和答案上有所差异,从而在进行历年比较之时,难以避免受访者在不同理解基础上进行的回答偏误。但是,我们认为,即使存在上述不利因素,这些基于全国性的抽样调查进行分析得到的结果,仍然能够为我们提供一个总体性的图式。首先,研究只选取了调查中的城市居民受访者,并进行了加权处理,以使得比较的基础尽量一致;其次,从历年调查来看,受访者人数相差不多,避免了比较的人数结构偏差;最后,从调查的题器可以看出,虽然字词有所差异,但是从中文的理解出发,在实质上仍然比较一致,可以忽略语义表达差异。此处需要注意的是,在2012年和2013年“社会态度与社会发展状况调查”中,询问人们微观收入公平感时的表述为“请您在收入、报酬与个人付出、能力进行比较后,对二者是否一致状况进行判断”,答案分为“完全赞同”、“比较赞同”、“说不清”、“比较不赞同”和“完全不赞同”五个方面。那么,按照此种表述和询问逻辑,收入报酬与能力付出不一致的情形有两种可能。第一种可能是收入报酬低于受访者基于自身能力、付出的预期,这自然会产生不公平感;第二种可能是个人的收入和报酬超过了自身能力和付出的预期,对于这种可能性,我们认为从人们的一般行为方式和价值判断逻辑出发,即使如是,绝大部分人更可能将之归为付出回报相一致的范畴之中。从而,在分析的过程中,对于付出回报不一致的受访者我们完全有理由将之归为“高付出—低回报”范畴之中,也即认为这部分人更具有不公平感受。)

这些调查结果与不少总体性判断有着不一致、甚至是相悖的状况。也就是说,虽然不少研究提出中国当下的收入分配差距呈现逐步扩大甚至恶化的趋势,但根据前述相关问卷调查结果进行的分析显示,人们自感的不公平感并未加剧,反而是逐年下降。

上述结果在一定程度上显示出,在当下中国,收入分配状况呈现出一种“双重印象”:一方面,是人们物质生活水平的提升与收入差距不断拉大之间的双重特征;另一方面,是客观上不断拉大的收入差距与人们主观上降低的收入不公平感之间的双重特征。换句话说,一方面,我们在客观上能够真切地看到这样的社会事实,即不同社会群体的物质生活水平都在不同程度上迅速提高,与此同时,不同社会群体之间的收入差距也在迅速拉大;另一方面,多年的调查数据同时也告诉我们,即便在这种情况下,不同社会群体对收入不公平的主观感受却不十分强烈,且呈下降的趋势。这种“双重印象”似乎是一种悖论,但的确是一种需要从理论与实践的结合上解释的、看似矛盾的现象。

从了解到的情况看,人们有关收入分配的主观感受与收入分配客观事实之间的不一致或“双重印象”,在一些国家亦有所表现。最新德国一份2014年的研究报告表明,欧洲人对本国社会的实际平等程度更加悲观,而美国人则紧抱美国梦、他们眼中的美国社会比实际上更加平等。参见佚名:《紧抱美国梦:美国人眼中的社会比实际更加公平》,http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/20140818/081020039985.shtml。人们在目前这场由法国经济学家托马斯·皮克提(Thomas Piketty)重新点燃的有关收入分配的政治辩论中皮克提的力作《二十一世纪的资本论》(Capital in the TwentyFirst Century),这本厚达700页的学术著作,英文版甫一出版,便“一石激起千层浪”,发行量匹敌畅销书,克鲁格曼三撰书评,各种热议不绝于耳,再次将收入不平等带回到了人们视野的中心。暂且不论其主要观点,正如作者开篇所言,“财富分配是当今讨论最广泛、也最富有争议的议题之一”。与其说皮克提让人们重新思考收入不平等,毋宁认为收入分配现状让此书适逢其时(Piketty, 2014)。,关注更多的往往不是事实,而是印象,或者说,人们对于不平等的主观感受。这份报告的一个重要发现是,欧洲人低估了中等收入者的比例,高估了穷人的比例,他们在主观上强烈感受到的收入不平等远远超过实际情况;而在美国则恰恰相反,人们在那里的实际收入分配情况比美国国民想象的更为不平等,穷人的数量也大大超过他们主观印象。参见佚名:《紧抱美国梦:美国人眼中的社会比实际更加公平》,http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/20140818/081020039985.shtml。

基于以上的这些“社会事实”,我们有理由推测,这种“双重印象”可能蕴含着重要的理论和现实意义。对此,本文接下来将从收入不公平感着手,进一步分析哪些因素影响人们的收入分配观,这些影响机制如何解释上述看似相悖的“双重印象”。

图3有关收入分配状况的“双重印象”

二、分析框架:DBO理论及机制解释

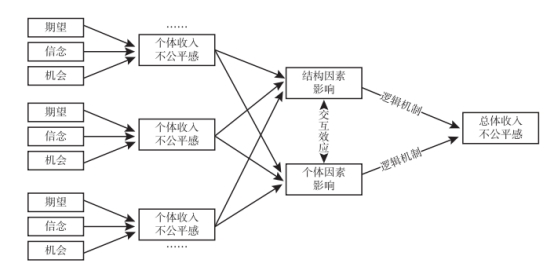

主体的认知感受是个体层面的心理现象,但总体层面的社会态度则是由个体心理现象“化合”而成的“社会事实”。涂尔干在关于个人意识与集体意识关系的论述中指出,“毫无疑问,如果没有个人意识,任何集体生活都不可能产生,但仅有这个必要条件是不够的,还必须把个人意识结合或化合起来,……个人的精神在相互结合、相互渗透和相互融合的过程中产生一种存在,说这种存在是心理的存在亦可,但它具有一种新的心理个性。”(迪尔凯姆,2009:116)社会层面的总和性社会情绪(aggregated moods)具有与个体社会态度不同的特征。在这个意义上,如果总体性的收入公平感是一个社会收入分配状况的“表征”(representation),那么,即使在个体层次上存在感受上的差异,也并不影响总体结构特征。其虽发于个体,但却形成了在性质上完全不同的一种“集体心理”。关于社会心态的定义,有研究者强调“社会心态虽来自于个体心态的同质性,却非个体意义上的简单叠加,而是通过诸如社会认同、情绪感染、去个性化等机制新生成的具有本身特质和功能的心理现象,反映了个体与宏观社会在心理意义上的连接与相互构建”。(杨宜音,2006)与上述论断有所区别,有研究者强调从单个的个体心理转化为群体或社会心理的事实,在宏观性和变动性的基本特征外,还需要强调社会心态所具有的突生性,即集体心态一旦形成,便具有了自身的特性和功能(周晓虹,2014)。也就是说,在一定的时空环境下,总体性的收入公平感可以作为测量一个社会收入分配公平与否的指针,社会调查的目的正是为了准确获知这种社会环境(social climate)属性,而非相反。从而,本研究在一定程度上摒弃了韦伯与涂尔干的认识论之争,在微观基础层面,强调对主体进行收入公平判断的可理解;在宏观层面,将总体性的收入不公平感视为一项社会事实。

分析人们收入不公平感,不仅需要关注主体的主观感受,亦需要将其放置在更为宏观的结构环境之中,将主体与结构关联起来,才能更为深入地洞见在发展进程中人们总体上的不公平感变化及这种变化的社会意义。关于公平问题的研究,在学术脉络上既深且远。作为一项实证研究,我们首先需要解决以下两个方面的问题:第一,契合的分析框架;第二,合理的逻辑机制。将人们的收入不公平感及其变化视为一项社会事实,在解释的过程中就需要一个契合的分析框架来指导,并以此作为出发点来寻找微观机制与宏观结构之间的互动及关系。在这个意义上,没有分析框架,实证研究便缺少了更广泛的意义;而忽视社会事实背后的影响机制,实证研究便失去了分析的深度。

从最基础的层面出发,合理性的认知(无论是目的合理性,还是价值合理性)成为人们用以对其收入公平与否进行判断的逻辑起点。也就是说,人们做出收入公平与否的主观认知必然是意图性的结果。此处的“意图性”不等同于经济学视域中的“理性人”,而是在韦伯理解社会学的基础上,强调人类的行动(不包括纯心理层面的活动,如主观内省)都是以某种目标为出发点的。韦伯强调社会学的主要研究任务是通过人们社会行动的过程及结果对社会行动做出因果解释,因为人们的社会行动是有意义的,是可以在理解的基础上加以解释的(韦伯,2010)。虽然,收入公平感只是主观意义上的判断,但在可理解的层面上,其已经具有了预期行动(intentional action)的意义。也就是说,人们的收入不公平感会影响其进一步的社会行动。在这个意义上,可以将其纳入社会行动的范畴之中来加以理解和解释。

正是在秉承韦伯关于社会行动具有意图性及可理解的基础上,赫斯特罗姆提出了“解析社会”(dissecting the social)的观点。他运用中层理论的方法,以个体行动为基础,建立对社会现象的机制性解释(陈云松,2008)。解析社会的视角在探讨从微观行动向宏观社会结构跃迁的过程中,首先回到社会行动的基础层面,即探讨社会行动的发生原因是什么。按照赫氏的观点,任何可理解的社会行动当且仅当行为能够被期望(Desires)、信念(Beliefs)和机会(Opportunities)解释时,才是一种行动,而像“夜里打鼾或者偶然被石头绊倒”这样的不具有目的性的行为并不能构成社会行动(Hedstro¨m,2005:38)。此处,信念被定义为行动主体关于社会事实状态的理解,即不管某一事物是否会发生、是否存在,某一行动是否可行、是否必然能达到主体的欲求,都持有一种可信的、虽无法被直接观察但能够影响主体行动的心理状态。与信念相比,期望指的是主体对某事物是否发生的预期。相比于上述两种心理活动,机会是独立于行动者、但会对其信念和期望产生结构性约束的行动选择。正是上述三者之间的互动与组合构成了一系列有目的行动得以产生的原因(Hedstro¨m,2005:38-39)。

在社会行动发生原因可分解的基础上,社会机制成为勾连微观社会行动与宏观社会结构的关键。在非严格的意义上,结构分析强调分析的总体性,即结构的构成部分及社会事实的片断都应回归到社会总体结构的基本特性上;而机制解释则重视事物发展和转化的过程。但这两个方面不应该分离或各执一端,在实证研究的过程中,更需要将结构分析与机制分析相结合,才能在更广的社会结构环境下和更长的逻辑链条中理解所要解释的社会事实(渠敬东,2007)。

具体而言,何谓“社会机制”,赫氏强调能够规律性地产生某个特定结果的一系列主体和行为的组合(Hedstro¨m & Swedberg,1998)。我们认为其只不过是一个分析性的概念,并没有具体的操作定义,更确切而言,只有与具体的研究事实相关联时,社会机制才具有其实在意义。在社会机制与社会理论的关系上,一个理论可能包含多个机制,同样,一个机制亦可能包含多个理论;一个社会机制可能是在解释一个社会现象时的一个暂时性假设,也可能是一系列假设的集合(Schelling,1998:32-33)。从而,机制解释的研究范式是在中层理论的指导下进行的,一项复杂的社会事实总是由不同的社会机制有机组合而成,这种复杂性也是任何一项研究难以穷尽的,因为“社会比我们有关它们的理论更为混杂”(曼,2007:5),研究的目的就是从中找出某些关键机制,进而能够对社会现象进行解释。

正是在强调机制解释在社会科学研究中的重要意义时,赫斯特罗姆区分了三种类型的解释范式:覆盖率解释、统计学解释和机制性解释。覆盖率解释主要指由理论进行演绎的解释范式;统计学解释则是归纳导向的解释范式;与前两种解释相比,机制性解释重视行动者、行动以及它们如何在时间和空间上的组合,并进一步对社会现象进行解释(Hedstro¨m,2005:14)。在这个意义上,机制性解释追寻基于主体行动的解释,但其同样重视理论的指导和定量分析的意义。

上述梳理和论述的目的是为了在本项研究中建立一个总体性的分析框架,我们并不关心某一个体其收入公平与否的现状,而是需要解释在总体层面上人们收入不公平感的事实和变动。借鉴DBO理论,在微观基础层面,人们收入不公平感的认知和判断的基础是由其关于收入分配的期望、信念和机会结构决定的。在此基础上,通过某些关键机制,进一步达到从微观主体向宏观社会事实的解释(见图4)。

图4从主体收入不公平感向总体收入不公平感解释的逻辑路径

三、逻辑机制与研究假设

人们的收入公平感与其所处社会的结构环境(经济发展状况、制度安排结构、地位阶层结构等)的变化密不可分,也与在上述结构变化的同时人们对收入分配的期望、信念和机会的变化相关联。对于影响人们公平感的逻辑机制,在梳理以往研究的基础上,文章将从以下方面进行分析与检验。

(一)社会经历影响论

个体的生活经历,尤其是一些重大的社会事件势必会影响到个体、具有相似生活经历的同期群体的价值观念、生活际遇乃至生命历程。埃尔德在其著作《大萧条中的孩子们》中,将剧烈的社会变迁与个体的生命周期联系起来,呈现了一幅具有历史感的生命历程变迁图景,不同的代际群体对大萧条的感受以及大萧条对不同年龄群体生命历程的影响都不相同(埃尔德,2002)。生命历程理论认为经历了相同历史事件的人们,因所处年龄段的不同会对时代有不同的体验、感受和记忆。从而以此为主要分析范式的研究者将注意力更多地放在了重大的历史事件、制度安排对人们生命历程的形塑上,将社会结构变迁、制度安排以及个体的生命体验融合到了特定的时空环境之下,并分析由此导致的后延性社会后果(郭于华、常爱书,2005;周雪光、侯立仁,2003:374)。在生命历程理论的研究范式下,“年龄已经从本来的身心发展和健康的生物学意义拓展出来,被赋予了时代、同期群、社会成熟等丰富的社会学涵义……年龄所表达的是一种社会期望,这种期望是社会对个体发展方向的一种规定”(边燕杰、肖阳,2014)。

在对人们不公平感的探讨上,研究者们发现文革中的下乡经历对下乡青年尔后的收入状况具有较强的负面延迟效应;更为明确的假设则认为,文革中“失落的一代”社会不公平感可能更为强烈,如果以年龄的变化来刻画生命历程,年龄与社会不公平感之间应该存在一种倒U型的曲线关系(周雪光、侯立仁,2003;怀默霆,2009)。在上述研究的基础上,我们建立开放性假设:个体的生活经历会影响其收入不公平感,这种不公平感随着年龄的变化呈现一定的规律性趋势(假设1)。

与文革事件相比,20世纪90年代的国有(集体)企业转改制以及相伴而生的大规模下岗失业给多数城市家庭带来了经济和生活上的困顿。这一中国经济转型过程中的重大事件对多数的“单位人”而言仍历历在目,并改变了多数人的人生轨迹。全民就业以及单位体制下的各项福利曾经是计划经济意识形态的基石,而失业对于当时的单位员工而言不仅始料未及,而且体制内外的巨大落差和市场的风险性使得很大部分失业下岗群体成为制度的相对剥夺者。由于中国社会保障体系的不完善和不平衡,除了失业所带来的经济收入下降,下岗失业者还面临着社会保护的缺失,他们的生计因此而遭遇更大的风险和不确定性(朱玲,2013:4)。作为重要的社会经历,企业转改制和下岗失业势必影响“单位员工”有关收入分配的期望和信念(Kluegel, Mason & Wegener,1999)。为此,我们建立研究假设如下:那些有过企业转改制经历的群体,收入不公平感更强烈(假设2)。

(二)地位结构决定论

地位结构决定论强调人们所处的社会经济地位影响其社会不公平感受,即那些处于优势地位的群体更倾向于认为其所得是公平的(马磊、刘欣,2010)。通俗的表述便是“屁股决定脑袋”,利益决定观念,其背后隐含的逻辑是,人们维护自身利益所得正当性的价值偏好。早期,有研究在对比英格兰和美国民众的不公平感时,提出并验证了“失败者原则”(underdog principle)的假设,即个体在客观上越能够在现有的分层体系中获益,便越会认为不公平状况是正当的(inequalities to be just);同样的道理,那些“失败者”——非白人、较低职业声望者、较低家庭收入者——更追求社会的公平性,因为在其他方面保持不变的情况下,社会越是公平,他们所能获得的社会性物品越多(Robinson & Bell,1978:125-143)。也就是说获益较多的群体或处于优势社会经济地位的群体,更易于将现有的收入分配方式认为是自然合理的结果,从而认可所处社会的利益分配格局或满意于当时的社会不公平状况;反之亦然。从而我们建立如下假设:人们的收入水平越高,收入不公平感越低(假设3)。

在承认客观地位结构影响人们社会公平感的基础上,与上述研究结论不相一致。有研究在分析当下中国民众的社会公平感后,发现弱势社会经济地位群体的不公平感并非更强,反而,那些受教育程度更高、位居城市的民众相比于他们的对应群体更认为社会是不公平的。对于此种结果,研究者认为对于教育程度而言,虽然物质上的优势让人更容易接受现状,但是较高的教育水平,会使得人们更具有批判性或者更可能意识到社会中存在的偏见和歧视(怀默霆,2009)。

事实上,高文化程度的群体具有更多的社会批判意识,只是在某种意义上指向了教育所具有的一层属性——社会化,且这种作用只有在与更广的社会环境相勾连的情形下才能产生。英格尔哈特等人的研究表明,在西方,战后出生的一代与其上一代相比,更容易进入高等教育阶段并享受到了前所未有的物质富裕,从而在价值观念上亦发生了变化,更多地趋向于公平、自由等后物质主义的价值观(Inglehart & Abramson,1999;Abramson & Inglehart,1994)。也就是说,教育程度的提升所带来的价值观念上的变化是在不同世代间存有较大的社会环境差异的比较中才具有显著性。更进一步而言,正如英氏所言,中国还处于大转型和发展较为早期的阶段,不会马上进入后物质主义国家(英格尔哈特,2013)。那么前述研究结论,在没有相关佐证之下,关于在中国更高文化程度由于更具有批判意识从而更加认为社会不公平的论断还值得进一步商榷。

与教育社会化对人的内在观念形塑不同,教育水平不仅与工作获得和经济收益相关联,而且其具有更加广泛的社会背景意义。教育程度不仅代表受访者的社会经济地位,而且也深受其家庭经济地位的影响。有关教育获得与父代阶层地位间关系的研究表明,家庭出身等先赋性因素对子代的教育获得具有显著的正向效应(Boudon,1973:134-35)。随着中国高等教育的扩展,有研究发现,父代阶层位置对以地位取向为主的大学本科教育机会获得的影响,不是内卷化,而是在成倍的扩大;来自中上阶层家庭的人和拥有较多家庭文化资本的人接受大学本科教育的机会要远多于下层阶层和拥有较少家庭文化资本的人(刘精明,2006a;李春玲,2010)。在这个意义上,教育水平不仅代表着“自致性”的社会经济地位,而且也在一定程度上代表着其“先赋性”的社会经济地位。既然有关教育对不公平感的影响作用还存有争议,我们在此建立开放性假设:人们的地位结构影响其不公平感受,受教育程度不同的群体,收入不公平感不同(假设4)。

(三)参照比较论

与上述研究着重社会变迁结构和客观地位结构对人们不公平感的影响不同,另一类研究关注不同参照点间的比较问题。人们的不公平感主要源于与不同的参照点进行比较后所产生的负面感受,这种负面感受被称为“相对剥夺感”。根据这一理论的解释路径,相对剥夺感主要发生在以下三个层面,第一个层面主要是横向的群体比较,即在与参照群体比较的过程中,如果发现自身的利益状况受损,就会产生相对剥夺的感受,进而导致不公平感的产生(马克思,2012/1849:345;默顿,2008;Runciman,1972;Stouffer et al.,1949;李汉林、魏钦恭,2013);第二个层面主要是与自身的历史状况进行纵向比较后,若社会地位和境遇变差或恶化,便会产生相对剥夺的感受,促生不公平感,如下岗失业工人群体(李强,2004;蔡禾等,2009);第三个层面,将人们相对剥夺感的产生放置到更为宏观的社会结构变迁背景之中,通过人们的价值期望(value expectation)与社会满足期望的价值能力(value capacity)之间的比较来衡量相对剥夺感的类型与大小,如果社会的价值能力不能满足期望的变化,则会产生相对剥夺感(Gurr,1971)。

国内学者在对人们的不公平感进行研究后,发现中国城市居民的分配公平感主要是由相对比较因素决定的。那些无论是与自身历史相比还是与参照群体相比,相对剥夺感更低的群体认为自身收入所得更加公平(马磊、刘欣,2010)。事实上,相对剥夺感与人们收入分配观念之间的关系在很大程度上并不是单向的因果关系,而是交互影响。在关于单位内部成员的相对剥夺感分析中,研究发现,单位内成员的收入高低显著影响其相对剥夺感,进而影响单位成员的依赖结构与资源获取方式(李汉林、李路路,2010)。在更高层次上,公平公正的社会机制,防止收入差距的扩大能够有效降低人们的相对剥夺感(付允,2011)。甚至在一定程度上,相对剥夺感的产生和高低成为衡量组织成员乃至社会民众对不公平状况容忍度的“表征”。按照赫希曼“隧道效应”的解释逻辑,在经济高速发展的初期阶段,各个阶层、行业和地区之间的收入差距会迅速拉大,但整个社会可能会对此持相当宽容的态度。因为收入较低者会持有较高的期望,认为随着经济的持续发展,自己亦会不断收益,收入差距会不断缩小。但是当这种差距没有改观或者持续恶化并超出人们的期望之时,人们的容忍度阀值会不断降低,直到产生不满、相对剥夺、愤怒、沮丧等情绪,进而引发诸多问题(赫希曼,2010)。可见,在这种比较的过程中,收入差距的拉大并不会立即产生相对剥夺感,而是与一个组织或社会的发展状况相关联。并且即使产生相对剥夺感,也具有一种延后效应。若组织或社会管理者能够充分意识到并在关键时刻化解这种“隧道效应”,反而能够利用人们的忍耐度,推进一个组织或社会的发展。在这种意义上,相对剥夺感的产生是“隧道效应”的一种表现结果,但并不是必然结果,收入差距的拉大并不必然导致人们不公平感的增强。

上述研究表明,依据相对剥夺感理论解释人们的不公平感受,主要关注的是收入状况的变化。这一方面是因为收入水平的测量简单、易操作,并且与其他类型的资源相比更少歧义;另一方面,收入无疑构成了人们评判生活状况变化的主要维度,而且随着中国向市场社会的转型,收入差距将对人们产生越来越大的影响。从而,无论是在与参照群体、自身历史状况进行比较的过程中,还是在与预期比较的过程中,认为自己的收入状况处于劣势的人,更易于做出分配不公的判断;而且即便收入在增长,但当这种增长与参照者相比增幅较小、自身期望未能达到时,不公平感亦会产生。在这个意义上,我们建立研究假设如下:当人们与参照群体比较、与自身历史境遇比较时,认为自己的经济收入水平越低,更易于产生不公平感(假设5)。

(四)能力取向论

改革以来的中国社会,最重要的机制变革之一可以说是从计划经济向市场经济的体制转变。与计划经济相比,伴随着分配方式的转换,人们有关收入分配的价值观念亦发生了变化,与市场分配制度相适应的应得原则逐渐被接受,获取经济收益的能力主义取向逐渐增强(孙明,2009)。有研究在比较东欧市场转型国家与欧美发达资本主义国家的民众对市场正义(market justice)的认知和信念后,发现遍存于西方国家的市场正义观在转型后的前社会主义国家(保加利亚、捷克、东德、匈牙利、俄罗斯)中亦具有了公众的合法性基础;社会主义正义观向市场主义正义观的转变不仅发生在总体层面,也同样存在于在个体层面(Kluegel, Mason & Wegener,1999)。市场正义,被定义为是一套内在相关的规范和信念体系,规范的核心强调人们对非平均主义(inegalitarian)的偏好和对应得原则(criteria of earned deserts)的接受,信念的核心是经济机会(economic opportunity)的可得性和收入分配(distribution of income)的公正性(Lane,1986)。关于不平等的偏好是从功利主义的视角出发,认为不平等不仅能够进一步促进生产,而且有利于总体收益最大化;机会开放和可得的信念使得人们对自己的经济命运负责,并将经济收入与自身的努力程度关联起来,进而认为不公平在总体层面是公正的。在这个意义上,如果人们的能力主义取向越强,则收入不公平感越低(假设6)。

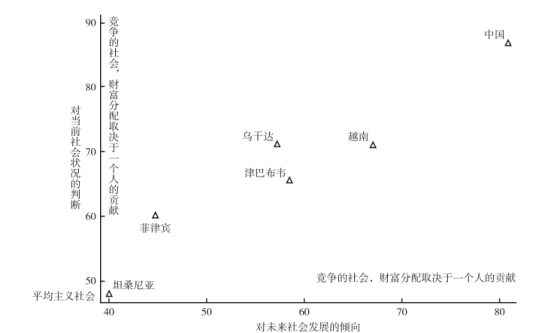

根据世界价值观调查(WVS)数据的分析结果,中国与同时期所调查的相关国家相比,民众无论是对当前社会状况的判断,还是未来社会发展的倾向,意识到并更接受基于能力竞争和个人贡献的收入分配方式。数据来源:http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp。在2001年WVS数据中(在此次调查中,由于相关题器所涉及的国家未能包括发达资本主义国家,从而在进行比较的过程中存在着缺憾),有两项题器可用于测量民众对社会财富分配的价值取向,其中一项是询问受访者认为当前的社会“是一个平均主义社会,贫富差别很小,不取决于贡献大小;还是一个竞争的社会,财富分配取决于一个人的贡献”?另一项是询问受访者认为社会未来发展应该“是一个平均主义社会,贫富差别很小,不取决于贡献大小;还是一个竞争的社会,财富分配取决于一个人的贡献”?答案分为五类,1代表“平均主义社会”,2代表“接近平均主义社会”,3代表“不知如何表达”,4代表“接近竞争主义社会”,5代表“竞争主义社会”。在此基础上,我们将1和2合并,4和5合并,构建了一个基于人们主观认知的社会分配观指数,指数=(N_competitive/(N_competitive+N_egalitarian))×100,N_competitive表示倾向于竞争主义的人数,N_egalitarian表示倾向于平均主义的人数,该指数是一个0-100之间的数值,分值越高,表示某一国家民众基于个人能力的竞争主义分配观越强。(见图5)将中国视为一个地区发展不均衡的总体,是否也意味着,民众收入分配的能力主义取向亦存在区域差异?

图5不同国家民众的分配观比较

事实上,对于市场转型与收入分配之间的关系,在市场化早期就受到了研究者的关注,谢宇和韩怡梅(2002)在分析中国城市居民的收入不平等时,强调并引入地区经济发展程度的差异来检测,中国在市场转型的过程中,地区经济发展的异质性与人们人力资本、政治资本回报率的差异。在此基础上,郝大海和李路路(2006)的研究不仅关注经济发展程度的差异性,亦关注市场化程度的影响效应。他们发现,无论是地区经济发展程度,还是市场化程度,都对人们的经济收益具有正向的影响作用,并且市场化的推进能够显著抑制国有垄断部门的收入优势。这些研究一方面力图对“市场转型争论”(MTD)中的某些关键假设进行检验(Nee,1989),另一方面却发现结构性因素的差异在某些个体性因素对收入的影响效应上还不十分明确。与客观收入的分析结果不同,在一项关于市场转型与民众分配公平观的研究中,研究者发现市场分配制度的建立,使得社会上一部分人树立了基于个人能力应得原则的分配公平观,并获得了一定的社会合法性基础(孙明,2009)。对此,如果我们将市场化看作是一项多面化的进程,那么除了在分配结构、分配结果上对人们的收入产生影响,其同样在人们关于收入分配的期望、信念、认同等主观层面具有建构作用。桑德尔在描述市场价值的渗入之时,如是描述:“在过去的30年里,市场和市场价值观渐渐地以一种前所未有的方式主宰了我们的生活。但是需要强调的是,我们深陷此种境地,并不是我们审慎选择的结果,它几乎像是突然降临到我们身上似的。”(桑德尔,2012:XII)为此,我们建立如下假设,以对上文的研究假设进一步探索:地区的经济发展程度越高,人们收入分配的能力主义取向越强(假设7);地区的市场化程度越高,人们收入分配的能力主义取向越强(假设8)。对于市场化与经济发展程度之间的关系,虽然有研究发现二者之间具有显著的正向关系,但在更为本质的意义上,二者有着不同的意涵。首先,市场化转型是制度层面的转变,在中国更多的是一种政府主导下的渐进过程,无论是从再分配经济向市场经济的转型还是市场机制自身的深化和完善,更强调制度层面的演进;与之相比,经济发展程度在改革以来的中国,更多的是市场化推进的某种结果表现。其次,作为一种制度结构,市场化作为内生性因素同样塑造着人们有关市场的价值观念,而作为结果的经济发展更多的是一种外生影响因素。最后,从历史和国际经验来看,市场化并不一定会带来经济的发展,甚至如东欧国家的快速市场化进程,反而使得经济长时段内处于停滞甚至倒退状态。

四、数据、变量与模型

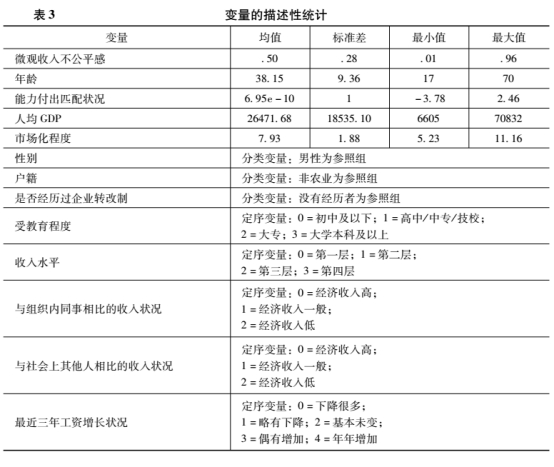

如前文所述(见表1),我们分析人们收入不公平感变动趋势的数据来自不同年份所实施的全国范围内的问卷调查。考虑到不同年份调查数据在变量设置上的差异,为了使研究假设能够有尽量全面的检验,此处的分析仅使用2007年“社会发展与员工参与状况调查”数据。

该调查的目标总体是具有正式工作的中国城市居民,问卷调查的时间为2007年10月至12月,样本量为6000,有效样本量为4917。在抽样过程中,先利用国家统计局的年鉴数据及相关变量进行潜类分析。在此基础上,在全国659个城市中按分层抽样方式抽选调查城市,将所调查城市聚类为5层,每层随机抽选8个城市,每个城市随机抽选10个居委会,每个居委会按照系统抽样方式抽选15户居民进行调查,每个家庭抽取1个被访对象,被访者为当前有工作的常住户籍人口(不包括离退休人员、流动或迁移人口)。

研究的因变量,选取了调查问卷中的相关题器来指代。此题器是定序变量,为了研究方便、易解释起见,将其进行了Ridit转换,转换后的变量数值越大,收入不公平感越强,进而使用线性回归分析。由于因变量是定序类型,笔者在此处也尝试了其他处理方式,如序次logit或probit模型,模型的分析结果较为复杂且有些方面较难进行解释,但如果采用一般线性分析则违背了因变量为连续型的假定。从而,我们进行了另外一种处理方式——对因变量做Ridit转换。Ridit分析是“relative to an identified distribution integral transformation”的缩写,指对一个确认的分布做积分转换,用一个基于经验分布的函数对有序分类资料的频数分布进行概率性的积分转换,以此给有序分类变量的每一类赋予Ridit值,在此基础上对两组及以上的有序分类资料进行分析和比较。转换后的Ridit值,在不太精确的情况下,可以看作是均值为0.5,服从[0,1]的均匀分布,从而可以利用此值进行分组比较,在不太严格的意义上也可以用来进行回归分析。这种做法可以看作是对定序分类变量无法进行多组比较和x2检验的改进,多用于临床医学中标准组与对比组之间的比照检验。(李群、陈鹏,2008;罗明奎等,2003;刘嵘、白瑞华,2004;Schnell et al., 1995)

社会经历影响机制。一方面用受访者年龄来测量,并加以年龄的平方项,如果某一年龄段的受访者因为其社会经历而具有更强的不公平感,那么年龄与因变量之间应该呈现一种曲线关系。另一方面,由于问卷中未有专门询问受访者失业经历的题器,从而只引入受访者是否经历过企业转改制的变量。此处需要强调,企业的转改制不仅发生在制度层面,同样对员工价值观念有着很大影响,即使部分经历企业转改制的员工并未因此而下岗,但毫无疑问,其有关收入分配的观念也会受到较大冲击。

地位结构影响机制。主要使用受访者的收入水平、教育程度进行测量。由于收入在不同地区之间具有较大的差别,从而我们按照其所属的城市,将收入水平由低到高划分为四类,以收入层级代替绝对收入。有研究者亦指出,不同地域和城市之间的收入水平,在绝对数值上有较大的差异,从而按照研究所需,应该考虑受访者所在城市的收入层级,而非绝对收入水平。(高勇,2013)

参照比较机制。使用受访者与组织内同事相比、与社会上其他人相比以及与其历史境遇相比之时的收入地位高低来测量。相比收入地位越低,则相对剥夺感越强。

能力取向机制。因变量询问的是受访者“就能力和工作付出而言,现在的收入是否合理”,前提假定是受访者的能力主义取向越强,收入不公平感越低。由于问卷中没有专门的关于能力主义取向的测量题器,借助调查中一项关于“能力付出匹配状况”的量表,如果能力付出匹配程度越高的受访者,收入不公平感越低,那么转而可以证明能力主义取向的影响作用。

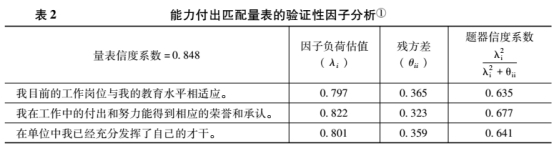

“能力付出匹配状况”量表由三项题器构成,答案分为“完全符合”、“比较符合”、“一般”、“较不符合”和“很不符合”,分别赋值为“5”、“4”、“3”、“2”、“1”。验证性因子分析的结果显示(见表2),就整个量表而言,具有较高的信度系数,每项题器也较为稳定和可信。然后生成“能力付出匹配状况”因子,因子的分值越高,则表明能力付出匹配程度越高。

与上述为了检验个体层次因素对人们收入不公平感的影响机制所进行的操作化变量不同,考虑地区异质性所纳入的经济发展程度和市场化程度属于高于个体层次的结构性因素。区域层次我们选择了调查中的初级抽样单元(PSU)。对于经济发展程度,根据相应年份的国家统计数据和地方年度统计公报中的人均国内生产总值(GDP)操作化。除少数PSU外,一般都依据地级市(州)数据,其中北京、上海、天津、重庆四个直辖市采用市辖区的平均数据。市场化程度,借用中国经济改革基金会国民经济研究所的市场化指数来操作化,但由于其指数都限于省一级,从而同一省份的PSU之间在市场化程度上是一致的,这也是此项操作化的不足之处。考虑到上述不足,我们仍然借用此指数,主要是基于以下原因。在以往的相关研究中,有研究者依据因子分析,选择了城市失业率、国有单位社会消费品零售总额占全部的比例、国有工业占工业总产值比例、其他经济工资总额比全部工资总额、私有经济职工人数比等作为市场化程度的操作指标,但这种基于数据结构的因子析出方式往往在理论上存在着不足,诚如研究者本人对因子旋转结果所解释的那样“唯一有所奇异的是,国有经济职工人数比和国家财政预算收入占GDP的比重理论上应该属于市场化因子”,但数据结果却将其归类为现代化因子。与使用多项指标进行的操作化不同,另外一项研究中,作者仅使用其他经济成份的职工人数占全体职工人数的比例这项指标,并将其与中国经济改革基金会国民经济研究所的市场化指数进行相关分析后,发现相关系数为0.858,具有显著的正相关。但毫无疑问,即使相关程度很高,这种操作化具有简化过度之嫌。从而,在本文的分析中,我们还是选择樊纲等人所构建的市场化指数,这项指数的构建较为繁杂,但却包含了市场化的主要方面,如政府与市场关系、非国有经济发展、产品市场发育、要素市场发育、市场中介组织发育和法律制度环境等。(梁玉成,2007;郝大海、李路路,2006;樊纲等,2011)

在上述变量的基础上,将受访者的性别和户籍设定为控制变量。

在变量操作化的基础上,建立线性回归模型如下:

Y表示不公平感,X是自变量矩阵,β0是截距,βi是回归系数,ε是残差项。

与检验个体层次因素对人们收入不公平感的影响机制所构建的分析模型不同,在考虑地区异质性的基础上,需要构建多层模型(HLM)。公式2是随机截距和随机斜率模型,前面括弧内表示的是固定效果,由总截距、结构特征、个体特征和两个层次之间的互动变量所组成,δoj表示未被观察到的城市层次的随机变量,εij代表未被观察到的个体层次的随机变量,δ1j表示随机斜率。系数的随机化依赖于理论的指导(杨菊华,2006),文章建立的研究假设主要是考察宏观经济发展和市场化因素对人们能力主义取向的影响,在一定程度上只需检验结构因素与个体能力付出匹配状况的互动效应即可,从而可以暂时忽略与其他个体特征之间的关系。

五、统计结果与分析

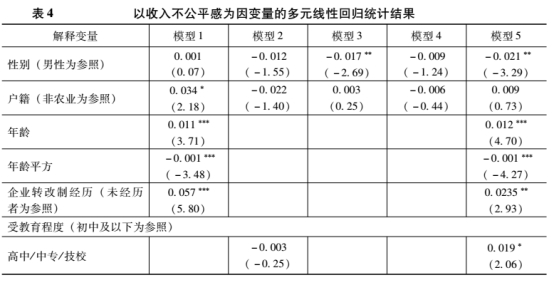

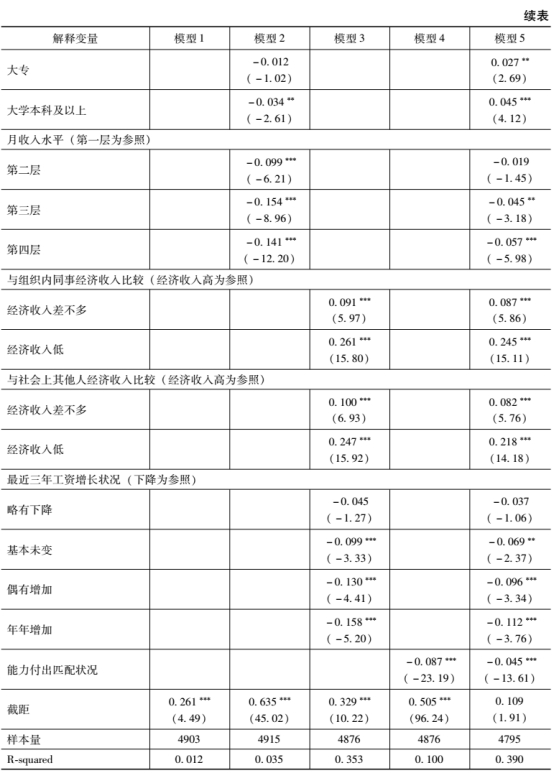

表4是以微观收入不公平感为因变量的多元线性回归统计结果。

注:(1)括弧内的数字为t值;(2)*、**和***分别代表在0.05、0.01和0.001水平上通过显著性检验(双尾检验)。

(一)社会经历具有显著效应

年龄与微观收入不公平感之间是一种“倒U型”的曲线关系,即从17岁开始,人们的收入不公平感逐渐增强,在43岁左右达到峰值,然后随着年龄的增大,收入不公平感逐渐降低。在95%的置信度下,年龄影响效应的峰值在43岁左右,置信区间为[39.76,46.30]。有过企业转改制经历的群体收入不公平感更为强烈。仔细辨识,与以往的研究结论相比较,诸如“文革”经历对人们收入分配观念的影响似乎并不能得到验证(怀默霆,2009)。因为年龄的峰值和置信区间表明,这部分人在文革时期才刚刚出生,而与比其年龄更长的群体相比,并不具有更为深刻的历史体验。相比之下,这个年龄段的群体,一般都处在人生的中年,要承担更多的家庭和工作责任,收入压力也更大,从而更易于对收入所得表达出不公平的感受。对于企业转改制经历,20世纪90年代的大规模“下岗潮”所波及的群体对现有收入分配状况持有更多的负面情绪。这可能一方面确实因为这部分群体的收入与以往相比出现了下降;另一方面,可能是企业转改制和失业下岗的历史体验在他们有关收入分配的预期和信念方面留下了不公正的“烙印”。

(二)地位结构影响作用显著

对于地位结构影响机制的检验结果显示,在控制其他变量的状态下,那些受教育程度高、收入水平低的受访者,收入不公平感更强。对于收入的影响效应,简单易知,在其他状态相同的状况下,收入愈少,自然认为收入与付出不相一致、收入分配不公平。相比之下,受教育程度的社会学涵义更为广泛。接受教育被认为是一项最重要的人力资本投资和获得经济收益的成本投入,教育程度成为人力资本高低的主要衡量标准(Mincer,1974)。那么教育程度越高的群体,应该更加倾向于收入分配的能力原则,在同样的收入水平下,受教育程度越高,能力原则下的分配不公平感越强。与有关研究结论比较,由于缺少进一步检验的资料,我们很难将受教育程度高者的不公平感归咎为其更具有社会批判意识。但相关研究显示,教育的经济收益率并未随着市场化的推进而同步提高,随着高等教育尤其是研究生招生的扩大,高学历群体的收入预期在不断降低(洪欣宜、韩妹,2012)。同时,在市场转型还不彻底的过程中,由于部门分割、城乡分割、劳动力市场分割等结构性因素的存在,教育收益率存在不平衡甚至在某些部门下降的趋势,进而导致部分较高文化程度群体以能力为原则的收入不公平感增强(刘精明,2006b)。

(三)相对剥夺感效应明显

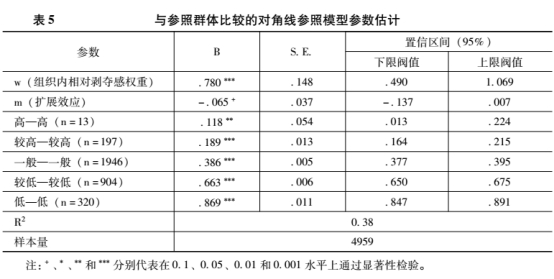

作为主观的认知和评价过程,在一定程度上相对剥夺感即是一种不公平感,只不过这种心理感受更强调与参照群体的比较。但值得注意的是,参照群体的选取是受到结构性约束的。在现实生活中,一个普通人借以比较的对象很难扩展到社会收入金字塔顶尖的人物,即使扩展到也不一定产生相对剥夺的感受,这意味着参照点的选择与群体关系结构有着紧密的关联。在传统单位制社会,人们相对剥夺感的产生可能是由于单位分配制度的不公,而在市场社会环境下,相对剥夺感的产生很可能是由于市场要素占有的不公,也即随着社会结构环境的变迁,人们据以进行收入比较的参照系亦发生着变动。就研究因变量而言,“人们的分配公平观作为一种社会认知,是受到所处制度环境塑造的”(孙明,2009),众多关于民众分配公平感的研究,均证实了相对剥夺机制的影响作用。但是,如果仅仅停留在相对剥夺感是否具有影响作用的层面,不仅对于其背后影响机理知之甚少,甚至有同义反复之嫌。接下来,文章将对相对剥夺这一重要影响机制进一步分析,以探讨组织内外两个层面的相对剥夺感发挥作用的异同及隐含的现实意义。

毫无疑问,文章所引入的两个层面的相对剥夺感,不仅在参照对象上存在差异,而且据此进行收入比较的机制也不同。组织内的收入比较更多的是建立在组织制度的认同基础之上,与社会其他人的比较更多的是建立在社会制度的认同基础之上。相比于组织内比较,社会比较有着一个参照对象的扩展过程,两个层面的收入地位认同既可能存在一致,也可能存在差异。根据调查数据,将每个层面的相对剥夺感受由低到高分为五个类别,那么就会有5×5种组合方式,认同一致和不一致两种类型。借用物理学的“渗透现象”,组织内的收入比较与社会上的收入比较就好比有着不同渗透压的两种“溶液”,收入地位认同一致就是达到了“渗透平衡”;而在认同不一致的状态下,就会存在组织内外分配公平观的不断渗透和影响。也就是说,我们此处需要解释的是,在对因变量的影响上,究竟是组织内还是社会层面的相对剥夺感发挥着更强的作用。更进一步,在从组织内收入比较向社会层面收入比较扩展的过程中,组织内外的“渗透”是否亦发挥着作用。

为了检验不同层面相对剥夺感的影响效应及效应的扩展作用,我们将通过构建对角线参照模型来进一步分析。公式3中Yij代表收入不公平感,ii代表受访者在组织内的相对剥夺感,jj表示受访者在社会层面的相对剥夺感,aii和ajj分别表示处于交互表中对角线位置,即在组织内和社会层面相对剥夺感认同一致成员的收入不公平感均值。w和(1-w)分别代表组织内相对剥夺感和社会层面相对剥夺感影响因变量的权重。∑mwxij代表在控制组织内和社会层面相对剥夺感后,组织内外相对剥夺感扩展效应的影响。对角线参照模型(Diagonal Referential Models)主要用于社会流动领域的研究,其优点主要在于不仅考察社会地位间的流动效应,而且也能同时检验流动自身的影响后果。(Graaf, et al.,1995)在此处,我们类比于社会流动,将组织内和社会层面相对剥夺感认同一致的受访者作为参照,一方面考察各自对收入不公平感的影响权重,另一方面以查看相对剥夺感在组织内外扩展效应的影响作用。

表5的统计结果显示,在控制地位认同一致的影响后,组织内外分配公平感的“渗透压”并不平衡,组织内相对剥夺感的影响作用要显著大于社会层面(w大于0.5),对收入地位的比较在从组织内扩展到社会层面的过程中,那些相对剥夺感由强变弱的群体收入不公平感更低(在90%的置信水平上显著)。这一结果与以往相关研究的结论较为一致,即在中国社会,个体意义上的“自我中心剥夺感”发挥着很强的效应,这种感受主要源于与个体周围的小圈子成员的比较,不涉及与更广泛的“他者”群体的比较,其既受到社会关系组织方式的影响,也受到所能获取的比较信息的影响。(孟天广,2012)

另外一项值得注意的方面是受访者与其历史境遇比较后产生的显著影响效应。那些收入不断增长的群体,相对剥夺感明显降低。也就是说,一方面人们在与参照群体比较的过程中,如果发现自身经济收入较低,会产生不公平的感受;另一方面,如果自身的收入亦是在不断增长,那么可以在一定程度上消减由于相比不足而产生的不公平感。没有一个社会的收入分配是完全均等的,那么相对比较意义上的不公平感就不可避免,如果能够在公正分配的基础上,不断实现人们收入的增长,就可以在很大程度上降低由于收入不平等所带来的负面效应和风险。

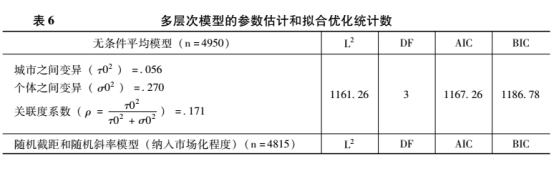

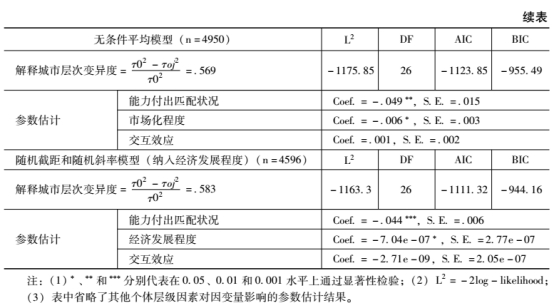

(四)能力主义取向、市场化程度和经济发展水平显著影响人们的收入不公平感

能力付出匹配状况具有显著消减收入不公平感的效应,那些认为在工作中已经完全发挥能力和投入付出的群体,收入不公平感更低。这也进一步证实了能力主义取向机制的作用,也就是说,对收入分配持有能力主义取向的群体,更满意于当下的收入分配状况。表6是纳入结构性因素的统计结果,考虑城市层次的影响,层间关联度系数为0.17,表示对人们收入不公平感的影响效应有17%来自于城市间的差异,这一指标也是我们将城市层级的宏观因素纳入到对因变量分析之中的统计证据。对比空模型(null model)和随机截距随机斜率模型,在将区域市场化程度和经济发展水平纳入到分析模型之后,地区的市场化程度能够解释城市层次变异的57%,地区的经济发展程度能够解释城市层次变异的58%。参数估计结果表明,这两项结构性因素均对因变量具有显著的影响效应,在一定意义上证实了前文的假设,即随着市场化程度的推进和经济发展水平的提高,人们的收入不公平感显著降低。但收入分配的能力主义取向在不同经济发展地区和不同市场化程度地区并不具有显著的差异性。

六、总结与讨论

文章在描述客观收入差距不断拉大与主观收入不公平感降低这一“双重印象”的基础上,通过对调查数据的统计,分析了引致人们收入不公平感差异的逻辑机制。结果显示,人们的社会经历、结构地位、相对剥夺感、能力取向及地区的经济发展和市场化程度都对其收入不公平感具有显著的影响作用。由于缺少纵向数据的比较研究,我们很难准确认定双重印象的形成机理,但统计结果中已经显现出某些关键性机制,可以对这种看似相悖的“双重印象”进行初步的解释。其中部分结论不仅有着重要理论意义,亦对有关收入分配的制度安排具有现实指导性。

第一,关于客观收入差距与主观收入不公平感的关系涉及两个层面的问题。收入差距拉大的事实是基于客观的统计数据所得出,从而可以看作是“实然性”问题;相对应,收入不公平感,包含着民众的价值判断等主观心理成分,从而可以看作是“应然性”问题。事实上,有研究发现,在当下中国,民众并不追求完全平均意义上的收入分配,而是在一定程度上认可并接受收入和财富在公平、合理前提下的差距(李路路等,2012)。也正是在这个意义上,收入差距并不能与收入不公平感完全划等号,相反,在更加贴切的意义上,有研究者提出可以通过对民众收入分配的满意度分析来代替基于基尼系数的观测(李实,2011)。这种客观数据与主观感受的偏差以及从基于客观数据的分析向基于人们主观感受分析的转向也意味着,只有人们切实感受到的事实才更加“真实”。我们常言“耳闻不如目见,目见不如体验”,作为社会人,每个个体都对收入分配有着不同的价值判断,对收入差距有着不同的忍受限度,客观的数据不能代替主观的感受,对人们不公平感的研究同样具有重要意义。有研究者亦指出,客观的分配过程与分配结果与人们的公平感之间并不存在简单的对应关系,在二者之间有一个主观判断的过程,其判断原则作为社会共识存在于社会成员的观念之中。(孙明,2009)

第二,如果一个社会的收入差距不可避免,那么在差异原则下实现收入的共同增长则可在一定程度上降低收入不公平感,进而减缓由此带来的矛盾与冲突。差异原则的的社会公平观,是罗尔斯在反对道德任意性因素基础上提出来的,他认为无论是自由主义者所持有的形式上的机会均等还是精英主义者所持有的实质机会均等都不能保证社会的公正,而基于“差异原则”的社会公正强调只有当社会和经济不平等能够有利于社会最不利者的利益时,才是公正的。(罗尔斯,1988)罗尔斯的理论并不评价这个人或那个人的工资的公平性,因为只要是具有任意性因素,就会不可避免的出现不平等,从而其更关注社会基本结构,如果一个体制使得穷人比他们在一个更加严格的平等安排中的状况要好的话,那么这种不平等就能够与差异原则相一致。(桑德尔,2012:171-172)改革以来经济的快速增长和物质生活水平不断提升,极大地提升了人们有关收入分配的预期根据统计结果,从2003年到2011年,城镇居民平均可支配收入从8472元增加到了21810元,年均增长9.25%,参见《从十六大到十八大经济社会发展成就系列报告》(之一),http://www.stats.gov.cn/tjfx/ztfx/sbdcj/t20120815_402827873.htm。。那些与历史境遇相比较收入不断增长的主体,收入不公平感更低,也在一定程度上意味着人们更重视自身经济收入的增长预期能否实现。收入差距的拉大并不必然带来收入不公平感的增强,民众虽“患不均,更患不公”,但“患不公,亦患不增”,只要收入分配格局不是“穷者更穷,富者更富”,民众对自身的收入增长有着一个良好的预期,且社会能够在一定限度内不断实现民众预期,那么便对解决由于收入不公所带来的不利影响有了一个延缓的空间。

第三,随着市场化的不断推进,市场机制带来了人们利益取向和利益结构的重大改变,“市场关系在较大范围内、于很大程度上取代了国家再分配的关系,虽然转型社会中国家权力仍然在资源和机会分配中具有重要影响,但市场机制发挥着越来越重要的作用。”(李路路,2012)这一方面表明,收入分配的合法性基础正在发生着从再分配向市场分配的转变;另一方面,前文的统计分析也显现出,人们逐渐树立了有关收入分配的能力主义原则,并将其收入所得看作是自身能力和工作付出的回报,从而能够更加理性地看待收入分配现状。

总而言之,在很短的历史时期内,中国通过改革开放,引入市场机制,实现了经济的高速增长,极大地提升了民众的物质生活水平。在此阶段,由于全社会都致力于“做大蛋糕”,在一定程度上忽视了收入分配的公正性,进而导致收入差距不断拉大;但与此同时,总体上民众的收入水在不同程度地增长,大家也都抱有收入不断增长的预期,从而当下的收入分配格局并未完全造成人们心理感受的失衡,这也为我们制定合理的制度安排赢得了民众心理“空间”。但必须意识到,没有一个国家的经济能够永续高速增长,当经济出现回落,“蛋糕”不再无限增大,民众不断高涨的收入预期不能得到满足之时,没有一个公平正义的收入分配制度,那么相伴的矛盾与冲突就会不断涌现,进而严重制约社会的发展,并可能陷于转型的“泥淖”而无法自拔。这也正是有研究者所强调的,凡是保证了社会公正的时期,经济发展和社会稳定能够得到保障;凡是牺牲社会公正的时期,经济发展和政治稳定便会受到威胁(胡鞍钢等,2009:7-8)。相反,如果我们能够清醒地认识到并充分利用当下民众对收入分配的容忍空间,充分释放改革发展的红利,并不断惠及普通大众,既正视民众的收入分配取向,又通过制度安排适时的改变过大的收入差距,通过一些重大的制度安排形成公平正义的社会分配机制,则能不失时机地把中国的社会发展推向一个新的阶段。

参考文献:

埃尔德,2002,《大萧条中的孩子们》,田禾、马春华译,南京:译林出版社。

边燕杰、肖阳,2014,《中英居民主观幸福感比较研究》,《社会学研究》第2期。

蔡禾、李超海、冯建华,2009,《利益受损农民工的利益抗争行为研究——基于珠三角企业的调查》,《社会学研究》第1期。

陈云松,2008,《分析社会学:寻求连接微观与宏观的机制性解释》,《浙江社会科学》第5期。

程永宏,2007,《改革以来全国总体基尼系数的演变及其城乡分解》,《中国社会科学》第4期。

迪尔凯姆,2009,《社会学方法的准则》,狄玉明译,北京:商务印书馆。

樊纲等,2011,《中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告》,北京:经济科学出版社。

付允,2011,《可持续发展的公平度量:相对剥夺感理论、模型与实证研究》,北京:中国发展出版社。

甘犁、王小鲁、朱恒鹏,2012,《中国家庭金融调查报告2012》,成都:西南财经大学出版社。

高勇,2013,《地位层级认同为何下移:兼论地位层级认同基础的转变》,《社会》第4期。

郭于华、常爱书,2005,《生命周期与社会保障——一项对下岗失业工人生命历程的社会学探索》,《中国社会科学》第5期。

郝大海、李路路,2006,《区域差异改革中的国家垄断与收入不平等》,《中国社会科学》第2期。

赫希曼,阿尔伯特,2010,《经济发展过程中收入不平等容忍度的变化》,刁琳琳译,《比较》第3期。

胡鞍钢、王绍光、周建明主编,2009,《第二次转型:国家制度建设》,北京:清华大学出版社。

怀默霆,2009,《中国民众如何看待当前的社会不平等》,《社会学研究》第1期。

李春玲,2010,《高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考察》,《社会学研究》第3期。

李汉林,2012,《科学发展的社会意义》,《经济日报》11月4日。

李汉林、魏钦恭、张彦,2010,《社会变迁过程中的结构紧张》,《中国社会科学》第2期。

李汉林、李路路,2000,《单位成员的满意度和相对剥夺感——单位组织中依赖结构的主观层面》,《社会学研究》第2期。

李汉林、渠敬东,2005,《中国单位组织变迁过程中的失范效应》,上海:上海人民出版社,。

李汉林、魏钦恭,2013,《社会景气与社会信心研究》,北京:中国社会科学出版社。

李路路,2012,《社会结构阶层化和利益关系市场化》,《社会学研究》第2期。

李路路、唐丽娜、秦广强,2012,《“患不均,更患不公”——转型期的“公平感”与“冲突感”》,《中国人民大学学报》第4期。

李强,2004,《转型时期中国社会分层》,沈阳:辽宁教育出版社。

李群、陈鹏,2008,《专家决策咨询力评价与预测研究》,《社会科学管理与评论》第3期。

李实,2011,《可用收入分配满意度来代替基尼系数》,《人民论坛》第22期。

李实、李婷,2010,《库茨涅兹假说可以解释中国的收入差距变化吗》,《经济理论与经济管理》第3期。

李实、罗楚亮,2012,《我国居民收入差距的短期变动与长期趋势》,《经济社会体制比较》第4期。

梁玉成,2007,《现代化转型与市场转型混合效应的分解》,《社会学研究》第4期。

刘精明,2006a,《高等教育扩展与入学机会差异:1978-2003》,《社会》第3期。

——,2006b,《劳动力市场结构变迁与人力资本收益》,《社会学研究》第6期。

刘嵘、白瑞华,2004,《Ridit分析的SPSS实现》,《中国卫生统计》第4期。

罗明奎等,2003,《等级资料Ridit分析及正确使用》,《中国卫生统计》第4期。

马克思,2012/1849,《马克思恩格斯选集》,北京:人民出版社。

马磊、刘欣,2010,《中国城市居民的分配公平感研究》,《社会学研究》第5期。

曼,迈克尔,2007,《社会权力的来源》(第一卷),刘北成、李少军译,上海:上海世纪出版集团。

默顿,2008,《社会理论和社会结构》,唐少杰、齐心等译,南京:译林出版社。

孟天广,2012,《转型期中国公众的分配公平感:结果公平与机会公平》,《社会》第6期。

诺斯,1994,《历时经济绩效》,胡家勇译,《经济译文》第2期。

清华大学社会学系社会发展研究课题组,2012,《“中等收入陷阱”还是“转型陷阱”?》,《开放时代》第3期。

桑德尔,迈克尔,2012,《金钱不能买什么》,北京:中信出版社。

孙明,2009,《市场转型与民众的分配公平观》,《社会学研究》第3期。

王小鲁,2012,《中国居民实际贫富差距远大于统计数据》,《网易财经》,

http://money.163.com/12/0108/09/7N847FI700252G50.html,2012年1月8日。

王小鲁、樊纲,2005,《中国收入差距的走势和影响因素分析》,《经济研究》第10期。

韦伯,马克斯,2010,《经济与社会》(第一卷),阎克文译,上海:上海世纪出版集团。

谢宇、韩怡梅,2002,《改革时期中国城市居民收入不平等与地区差异》,载边燕杰主编《市场转型与社会分层》,北京:三联书店。

杨宜音,2006,《个体与宏观社会的心理关系:社会心态概念的界定》,《社会学研究》第4期。

英格尔哈特,罗纳德,2013,《中国尚未进入后物质主义价值观阶段》,《人民论坛》9月下期。

郑功成,2009,《中国社会公平状况分析——价值判断、权益失衡与制度保障》,《中国人民大学学报》第2期。

周晓虹,2014,《转型时期的社会心态与中国体验》,《社会学研究》第4期。

周雪光、侯立仁,2003,《“文革”中的孩子们——当代中国的国家与生命历程》,载《中国社会学》(第二卷),上海:上海人民出版社。

朱玲,2013,《减贫与包容:发展经济学研究》,北京:中国社会科学出版社。

洪欣宜、韩妹,2012,《研究生招生规模10年增1.17倍学者担忧学历贬值》,《中国青年报》7月12日。

Abramson,Paul R. & Ronald Inglehart 1994, “Education, Security and Postmaterialism:A comment on Duch and Taylors ‘Postmaterialism and the Economic Condition’.” American Journal of Political Science 38(3).

Boudon,Raymond 1973,Education, Opportunity and Social Inequality:Changing prospects in Western Society. New York:Wiley.

De Graaf,Nan Dirk,Paul Nieuwbeerta & Anthony Heath 1995, “Class Mobility and Political Preferences:Individual and contextual effects.”American Journal of Sociology 100(4).

Gurr,T. R. 1971,Why Men Rebel. Princeton:Princeton University Press.

Hedstro¨m,Peter 2005,Dissecting the Social:On the principles of analytical Sociology. New York:Cambridge University Press.

Hedstro¨m, Peter & Richard Swedberg 1998, “Social Mechanisms:An introductory essay.” In Peter Hedstro¨m & Richard Swedberg(eds.), Social Mechanisms. New York:Cambridge University Press.

Inglehart,Ronald & Paul R. Abramson 1999, “Measuring Postmaterialism.”The American Political Science Review 93(3).

Kluegel,James R.,David S. Mason & Bernd Wegener 1999, “The Legitimation of Capitalism in the Postcommunist Transition:Public opinion about market justice,1991-1996.” European Sociological Review 15(3).

Lane, R. E. 1986, “Market Justice, Political Justice.”American Political Science Review 80.

Li Hanlin,Atteslander,Tanur & Wang 1998,Searching for Hidden Reality:Anomie and social change. SAD.

Merton,R. K. & A. S. Rossi 1968, “Contributions to the Theory of Reference Group Behavior.” R. K. Merton,Social Theory and Social Structure. New York:The Free Press.

Mincer,J. A. 1974,Schooling,Experience,and Earnings. New York:Columbia University Press.

Nee,Victor 1989, “A Theory of Market Transition:From redistribution to markets in State Socialism.”American Sociological Review 54(5).

Piketty,Thomas 2014,Capital in the TwentyFirst Century. Trans. by Artbur Goldbammer. Cambridge:The Belknap Press of Harvard University Press.

Raykov,T. 2002, “Analytic Estimation of Standard Error and Confidence Interval for Scale Reliability.”Multivariate Behavioral Research 37.

Robinson,R. V. & Bell W. Equality 1978, “Success and Social Justice in England and the United States.”American Sociological Review 43(2).

Runciman,W. G. 1972,Relative Deprivation and Social Justice. London:Routledge.

Schnell D J,E Magee,J R Scheridan 1995, “A Regression Method for Analysing Ordinal Data from Intervention Trials.” Statistics in Medicine 14(11).

Schelling,Thomas C. 1998, “Social Mechanisms and Social Dynamics.”In Peter Hedstro¨m & Richard Swedberg(eds.), Social Mechanisms. New York:Cambridge University Press.

Stouffer et al. 1949,The American Soldier: Adjustment during army life. Princeton:Princeton University Press.

作者单位:中国社会科学院研究生院社会发展系(魏钦恭)

西南大学文化与社会发展学院(张彦)

中国社会科学院社会发展战略研究院(李汉林)