首页 > 成果展示 > 《社会发展研究》

首页 > 成果展示 > 《社会发展研究》社会融合视角下的新生代农民工居留意愿研究

提要:本文使用2013年流动人口社会融合专题调查数据,对新生代农民工居留意愿的影响因素进行了实证研究。本研究在综合社会融合理论和人类福祉理论的基础上,提出了新生代农民工居留意愿影响因素的分析框架,并着重考察社会文化融合对新生代农民工居留意愿的影响。研究结果显示不仅结构融合对居留意愿有显著影响,而且社会文化融合对居留意愿亦有显著影响;在控制社会融合因素后,生命历程和流动范围也对新生代农民工居留意愿有显著影响。

关键词:社会融合新生代农民工居留意愿人类福祉

一、引言

随着我国工业化和城镇化的发展,越来越多的农民工进入城市就业和生活。国家统计局发布的全国农民工监测调查报告显示,2013年全国农民工总量达2.68亿,比上年增长2.4%。农民工为城市的经济建设和社会发展做出了重要的贡献,但他们中的相当一部分还没有融入城市,没有成为市民,这已成为影响我国社会结构变迁与经济结构变迁之间不平衡、不协调的重要因素之一。

党的十八大报告提出要走中国特色新型城镇化道路,推进以人为核心的城镇化,推进农业转移人口的市民化。在市场经济条件下,中国城镇化的实现,不仅取决于宏观政策导向,更重要的是农民工的个体意愿和行为选择。农民工的居留意愿(也有研究称为迁移意愿)直接影响其迁移行为。所谓居留意愿是指一种主观的态度,指农民工对自己是否打算居留城市所做出的判断(李树茁等,2014)。农民工是否愿意以及是否有能力在城市长期生活,关系到农民工自身及其家庭的发展,也关系到我国的城镇化进程。分析我国农民工市民化的战略和模式,必须分析农民工的居留意愿及其影响因素,并重视这些因素对城市化战略和模式的影响(侯红娅等,2004)。

现有关于农民工居留意愿的研究,多数以农民工整体为研究对象,对新生代农民工居留意愿的研究不多。根据2014年国家统计局农民工监测报告的数据,1980年及以后出生的新生代农民工有1.25亿人,占农民工总量的46.6%。新生代农民工的突出特点是受教育程度普遍较高,主要集中在大中城市就业。新生代农民工作为一个新社会阶层具有以下三个特征:首先他们是一个职业群体,从事非农产业工作;其次,他们是一个社会身份群体,其户籍是农民;最后,他们是一个年龄群体,属于80年以后出生的一代(李培林、田丰,2011)。新生代农民工逐渐成为农民工的主体,成为城市发展的生力军,应当对这一群体的居留意愿及其影响因素进行深入研究。

农民工在流入地居留意愿的影响因素非常复杂,既有宏观的环境因素,也有微观的个体因素。就微观的个体因素而言,不同研究关注的重点也很不同。有些研究强调某个或某方面因素的影响,如就业能力(罗恩立,2012)、就业身份(李树茁等,2014)、个人特征(侯红娅等,2004)。有些研究则对农民工居留意愿的影响因素进行了综合分析,如叶鹏飞(2007)分析了社会支持因素、人力资本因素、家庭因素和代际因素对农民工城市定居意愿的影响,黄晨曦(2011)分析了制度因素、经济因素、社会因素和迁移因素对外来人口居留意愿的影响,胡陈冲等(2011)从个体特征、家庭因素、流入地和流出地特征和社会融合四个方面分析了影响农民工迁户意愿的主要因素。学者们从不同角度对农民工居留意愿的影响因素进行了归纳分析。总体来看,现有研究对经济因素(如就业能力、收入和职业地位等)和制度因素(户籍制度、教育制度和社会保险等)的强调多于对社会文化因素的关注。有的研究也强调了社会参与、社会关系等社会文化因素的重要性,但是对城乡文化的差异及农民工主观认知等社会文化因素的影响关注较少。

从理论视角来看,目前尚未形成一个完整的得到一致认可的解释农民工居留意愿的分析框架。国外关于人口迁移的理论,如新古典经济学(宏观层面的二元经济理论、微观层面的托达罗模型)、新移民经济学、二元劳动力市场理论和世界体系理论等(Massey et al.,1993)为解释农民工的外出动因提供了理论的借鉴。但是,中国的农民工迁移与西方的移民研究最大的区别在于,西方移民研究中迁移和定居通常被认为是一种行为,而对于我国农民工而言,迁移和定居是两个不同的过程,因为他们迁移出去后并未预期能够在迁入地长期居住下去(蔡昉,2001;叶鹏飞,2007)。解释、分析农民工的居留意愿要从更为广阔的视角寻求理论依据。

目前,解释移民迁移意愿及行为的最有影响力的理论是“推拉”理论。该理论认为在市场经济和人口自由流动的情况下,人口迁移的主要原因是人们通过迁移可以改善生活条件,流入地中使移民生活条件改善的因素成为拉力,流出地中不利的社会经济因素成为推力。当然,流入地和流出地各自都有推拉两种因素(李强,2003)。现有相关研究很多都是在“推拉”理论的框架下进行的,如熊彩云(2007)和蔡禾、王进(2007)等。“推拉”理论对于农民工最初的外出务工行为及其近期的活动具有很大的解释力。但是,在户籍制度的作用下,它对农民工长远的“生命周期”或人生目标设计并不发生作用(李强,2003);同时,“推拉”理论对“推力”和“拉力”的设定太过抽象、缺少明确边界,造成研究时的困难(李强、龙文进,2009);另外,“推拉”理论往往将农民工的留城或返乡归因于来自农村、城市的推力和拉力等外在因素,相对忽视了农民工自我决策的主体性和能动性。

为克服“推拉”理论的局限,一些学者尝试从社会融合理论的视角研究流动人口的居留意愿,认为流动人口在流入地的融合程度将直接影响其居留意愿的选择。在具体研究中,有的研究者从狭义的角度测量社会融合,将其等同于社会参与或社会关系融合(黄晨熹,2011;胡陈冲等,2011)。有的研究从广义上使用社会融合,从经济、社会、文化、心理等维度测量社会融合(卢小君等,2012;李树茁等,2014)。这些研究对社会融合维度划分不够周严,同时对社会融合各维度与居留意愿之间的关系缺少一些理论上的探讨。

本研究的目的在于,基于社会融合理论,在已有研究的基础上,提出一个更为系统深入的分析农民工居留意愿的理论框架。以此为出发点,研究新生代农民工居留意愿及其影响因素,并重点考察社会文化因素对新生代农民工居留意愿的影响。

二、理论框架与研究假设

究竟是哪些关键因素影响了农民工的居留意愿?根据移民研究的理论,移民迁移的主要目的在于改善生活,也就是提升其福祉(wellbeing)。由此可以假设,如果农民工认为留在城市比留在家乡农村生活得更好,那么其居留意愿自然就强烈,选择长期居留的可能性也高。社会融合程度高低是农民工评判“好生活”的重要依据,会影响到农民工的居留意愿。本研究将基于社会融合理论和人类福祉理论建构影响农民工居留意愿的分析框架。

(一)社会融合的概念与维度

社会融合理论(integration)是在国际移民研究中发展起来的在英文中有很多词汇(如assimilation, acculturation和incorporation等)都被翻译为社会融合。,并形成了不同的理论派别。目前国际移民研究中主流的观点认为社会融合是一个移民与流入地社会成员互动的过程,对于流入地(receiving society)而言,社会融合是主流社会在主要的社会制度、社会关系和社会地位等方面对移民包容和接纳的长期过程。对移民自己而言,社会融合是指学习新的文化、获得权利和社会地位,建构与本地人之间的社会关系,形成对流入地的归属感和认同感的过程(Heckmann,2005)。社会融合的过程通常可以划分为不同的维度,海克曼(Heckmann,2005)将融合过程划分为结构融合(structural)、文化融合(cultural)、互动融合(interactive)、认同融合(identificational)四个维度。结构融合主要是指在流入地的制度环境下,获得与公民相关的权利与地位,例如就业、住房、教育、健康服务、政治和公民权利;文化融合是指移民及其子女为了适应和遵从主流社会的规范,其认知、行为和态度所发生的改变;互动融合主要是指移民与当地人发生社会交往、建立友谊、通婚和参加当地的社团组织;认同融合主要是指归属感,表现为对某一族群、地区或国家的认同。佛克马和迪哈斯(Fokkema & de Haas,2011)将这些维度归纳为两个基本的维度即结构融合(structure integration)和社会文化融合(socialcultural integration)。

国内移民研究和国际移民研究在理论和方法上都存在相互学习借鉴可能性和必要性(King & Skeldon,2010)。国内不少学者借鉴国际移民理论,对国内包括农民工在内的流动人口融合问题进行了理论和经验研究。如悦中山等(2012)将农民工的社会融合定义为“农民工与城市居民之间在文化、社会经济地位、心理等方面差异的消减”。关于社会融合维度的划分,国内学者朱力(2002)提出农民工的城市适应包括经济层面、社会层面和心理层面三个依次递进的层次。杨菊华(2009)提出社会融入至少包含四个维度:经济整合、文化接纳、行为适应和身份认同。周皓(2012)认为社会融合包括经济融合、文化适应、社会适应、结构融合、身份认同五个维度。黄匡时(2010)在其提出的流动人口社会融合指数研究框架中还提出了制度融合维度。

综合国内外相关研究,本文认为社会融合应包括两个大的维度和五个二级维度:一是结构融合,包括经济融合和制度融合;二是社会文化融合,包括社会关系融合、文化融合和心理融合。

虽然社会融合理论为我们分析新生代农民工的融入状况提供了系统的框架,但是其对社会融合作用于居留意愿的内在机制缺少解释。有学者指出社会融合理论缺点之一是不太关注移民自身的能动性,即移民自己认为的对他们来说哪些是实现好生活的必要条件(Wright,2010)。同时,社会融合的分析框架是相对静态的,而农民工的居留意愿是随着年龄和城市生活经历而变动的(李强,2003)。人类福祉理论(human wellbeing approach)能够弥补社会融合理论的不足,能够沟通社会融合因素与居留意愿之间的关系。

(二)人类福祉理论及其维度划分

在国际移民研究中,迁移被认为是一种以改善个人、家庭或群体福祉为目标的策略。新近关于移民及其发展的研究所关注的重点从以往的经济回报向更为广泛的人类发展方向转移,研究的策略也从过去依据客观物质条件来判断移民的福祉向移民自身的主观需求及其对好生活的主观建构方向转移。人类福祉理论也被越来越多的应用于国际移民研究中。

所谓人类福祉(human wellbeing)是指与他人及社会建立连接的一种生活的状态,在这种状态下,个体能够满足自己的需求,能够从事自己认为有价值、有意义的活动,能够过上令自己满意的生活(Gough et al.,2007:34)。这个定义中有三个核心的要素:一是强调需求的满足;二是重视个体目标实现的价值,强调人类的权利和自由;三是强调满意原则,重视个体自身对好生活的理解和感受的重要性(Copestake, 2008)。

学者们通常将人类福祉区分为主观福祉(subjective wellbeing)国内也有人译为主观幸福感。和客观福祉(objective wellbeing)。赖特(Wright,2012:5-30)从人的需要出发,将人类福祉概括为两个维度(dimension)、三个领域(domain)。首先是人的功能性需求维度,主要涉及物质需求的满足,具体包括收入、住房、就业等客观领域。其次是社会心理维度,重点指非物质需求的满足,具体又包含了关系(relational)和感知(perceptual)两个领域,关系领域包括亲密关系(intimate relations)和非亲密关系,感知领域包括价值认同及对我是谁和我能做什么的理解和体验。对非物质需求的强调是人类福祉理论的重要特征。人类福祉理论吸收了跨文化心理学、健康学和幸福经济学的有关思想来说明非物质因素对人类福祉的重要意义。例如,跨文化心理学研究表明,与他人联系(relatedness)、自主(autonomy)和效能(competence)一起构成了影响主观幸福感的三个基本需要(Deci & Ryan,2000)。所以说,人类福祉理论强调个体与他人与社会的关系对人类福祉的重要性。又如,文化分析也是人类福祉研究方法的重要组成部分,这里的文化是指由在一定环境下发展而来的,由规范、规则和价值观念等构成的有机的系统。移民对流入地文化的学习和掌握将有助于其社会经济地位的提升,也会对移民的认同和归属产生影响,进而影响移民的福祉。

人类福祉理论的另外一个特点是重视生命历程对人类福祉的影响,随着个体阅历的增加以及一些影响个体生活重大事件的发生,个体的福祉也会随之发生改变。在生命历程理论中,年龄从生物学的意义拓展开来,年龄表达的是一种社会期望,这种期望是社会对个体发展方向的一种规定。个体在不同的年龄段产生不同的社会期望,社会期望会对个体产生不同的压力,影响个体的主观幸福感(边燕杰、肖阳,2014)。婚姻和生育是生命历程中的重要事件,通常会对个体福祉产生影响(Wright,2012:15)。

人类福祉理论为我们理解社会融合的不同维度是怎样影响移民对好生活的判断,进而影响其居留意愿提供了更加微观的理论解释,弥补了社会融合理论的不足。具体来说,结构融合有利于满足移民的功能性需求,而社会文化融合有利于满足移民的社会心理需求,二者共同影响了移民个体的福祉,进而影响居留意愿。

(三)本研究的分析框架及研究假设

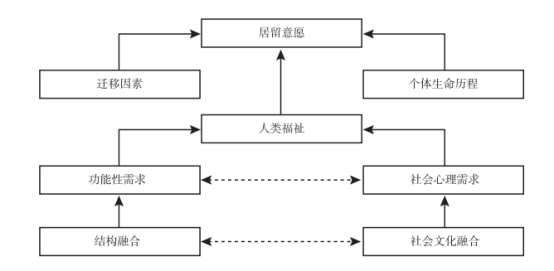

本文认为个体的社会融合状况影响了个体的福祉,社会融合程度高则个体福祉提升,反之则下降。新生代农民工个体根据是否有助于改善和提升自身的福祉而做出是否长期居留打工城市的判断。同时,本文将生命历程因素和迁移因素纳入分析框架(如图1所示)。

图1新生代农民工居留意愿影响因素分析框架

根据以上分析框架,本文提出三个核心假设:

H1:生命历程对新生代农民工居留意愿有显著影响。

具体以年龄和婚姻两个指标来测量生命历程对居留意愿的影响。对年龄进行深入分析能够帮助学者多方面了解社会变化在个人身上留下的烙印(包蕾萍,2005)。婚姻和家庭能为农民工的城市生活提供情感性和经济性的支持(叶鹏飞,2007)。

H2:结构融合对新生代农民工居留意愿有积极显著影响。根据前文关于结构融合内涵的解释,提出两个分假设。

H2a:经济融合对居留意愿有积极显著影响。

本文选取收入、就业身份和住房来源三个指标测量经济融合。

H2b:制度融合对居留意愿有积极显著影响。

本文选取两个指标来检验制度融合对居留意愿的影响:是否参加本地医疗保险和是否办理居住证。医疗保险对于农民工个体提高抵御疾病风险能力,增强安全感有重要作用。在现有制度框架下,居住证是新生代农民工获取大城市公共服务的重要凭证。

H3:社会文化融合对新生代农民工居留意愿有积极显著影响。具体包括三个分假设。

H3a:社会关系融合对居留意愿有积极显著影响。

社会关系包括亲密关系和非亲密关系,前者主要是家庭成员关系,后者主要是社会交往关系。本文选取相伴家庭成员数和社会交往两个指标来具体测量。

H3b:文化融合对居留意愿有积极显著影响。

本研究选取是否会讲本地话(方言)和文化距离两个指标来测量文化融合对居留意愿的影响。很多研究都表明,会讲方言对居留意愿有积极显著影响(蔡禾、王进,2007;黄晨熹,2011)。除了语言外,服饰、饮食、生活方式的不同以及价值观念的冲突是移民群体经常遇到的文化差异(何雪松等,2010),本文用文化距离来测量这种差异,距离越大表明文化融合程度越低。

H3c:心理融合对居留意愿有显著积极影响。

本文选择本地人身份认同和归属感两个指标来测量心理融合对居留意愿的影响。

三、数据和变量选择

(一)数据来源

本文使用的数据来自于原国家人口和计划生育委员会2013年组织实施的流动人口社会融合专题调查数据。该调查选取了流动人口比较集中的上海市松江区、苏州市、无锡市、泉州市、武汉市、长沙市、西安市、咸阳市八个市(区)进行抽样调查。调查对象为15-59岁在本地居住一个月及以上的非本区(县、市)户口的流动人口。调查采用分层、多阶段、与规模成比例的PPS方法进行抽样。调查数据最终样本量为16878。本文的研究对象是在业新生代农民工,即1980年及以后出生、拥有农村户籍且调查前一周有工作的务工人员,最终样本量为7247。

(二)变量选择

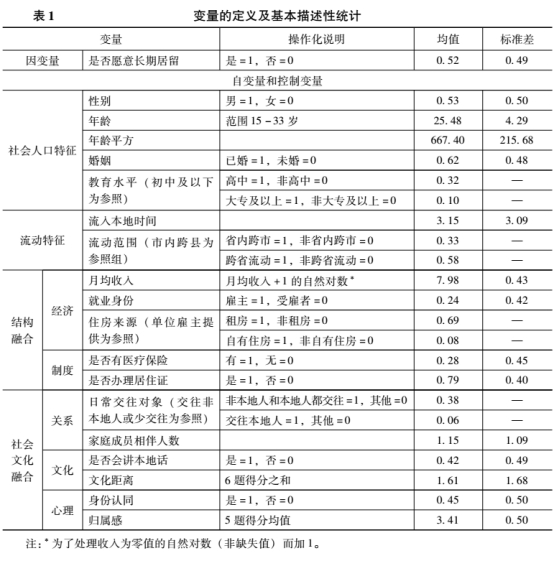

城市居留意愿是本研究的因变量,自变量主要包括结构融合变量、社会文化融合变量和生命历程变量,控制变量包括社会人口特征变量和迁移变量。遵照以往研究惯例,本文将生命历程变量列入社会人口特征变量中。表1提供了所有变量的描述性信息。

1.因变量

城市居留意愿,通过题项“你是否打算在本地长期居住”将其操作化,答案包括是和否。

2.自变量

结构融合包括经济融合和制度融合2个维度共5个指标,分别是收入、就业身份、住房来源、是否有医疗保险和是否办理居住证。收入操作化为月工资收入的自然对数;就业身份,将其操作化为二分变量,雇主(包括雇主和自营劳动者)和受雇者(包括雇员和家庭帮工);住房来源为多项变量,包括单位或雇主提供住房,租房(租房或借住),自有住房(购房或自建房);是否有医疗保险,将其操作化为二分变量,在本地参加城镇职工医保或城镇居民医保任何一项视为有,二者都没参加则为无;是否有居住证也操作化为二分变量,如持有居住证或工作居住证任意一种视为有,两种证件都没有视为无。

社会文化融合包括关系融合、文化融合、心理融合3个维度,共计7个指标。社会关系融合包括日常交往对象和家庭成员相伴人数两个指标。前者用“您上班时间外与谁交往比较多”测量,操作化为多项变量,答案包括交往非本地人或很少与人交往,与本地人、非本地人都有交往,只与本地人交往;后者家庭成员相伴人数是数值型变量。文化融合包括本地语言掌握情况和文化距离两个指标。对本地话掌握的程度是二分变量,将听得懂且会讲或听得懂会讲一些视为会讲,听得懂一些但不会讲、不懂本地话视为不会讲;文化距离通过题项,“你自己或同乡与本地市民在以下方面有无差别”测量,选项包括饮食习惯、服饰着装、卫生习惯、节庆习俗、人情交往、观念看法六个方面,任意一个方面有差别记1分,将六个题相加,最大值为6,最小值为0,得分越高说明文化距离越大。心里融合包括身份认同和归属感两个指标。本地人身份认同为二分变量,通过题项“你认为自己现在已经是哪里人”测量,答案为是和否,选择本地人、新本地人为是,流出地人、不知道自己是哪里人为否;归属感为定距变量,本研究通过5个题测量归属感,分别是“我愿意与本地人做邻居”,“我愿意与我周围的本地人交朋友”,“我愿意融入社区/单位,成为其中一员”,“我对目前的城市有归属感”和“我愿意自己或亲人与本地人通婚”。答案为完全不同意、不同意、基本同意、完全同意,四个答案分别赋值为1、2、3和4。将5个题得分的均值作为对归属感的测量值。

生命历程包括年龄和婚姻两个变量。为了考察年龄可能产生的二次方效应,除了年龄外,本文引入了年龄平方变量,二者均为数值变量;婚姻状况为二分变量,已婚(包括初婚和再婚)和未婚(包括未婚、离异和丧偶)。

3.控制变量

包括性别和学历两个社会人口特征变量,性别为二分变量,答案包括男和女;教育水平为多项类变量,答案为初中及以下、高中(高中、中专)和大专及以上。迁移因素包括流入本地时间和流动范围两个指标。流入本地时间为定距变量,操作化为在本地居住的年数。流动的范围为多项变量,包括市内跨县流入、省内跨市流动和跨省流动。

四、社会融合对新生代农民工居留意愿影响的实证分析

(一)分析方法

因为本研究的因变量是二分变量,所以本研究采用二元逻辑斯蒂克回归模型,采取逐步回归的方法,将控制变量和自变量逐步纳入回归模型,分析不同因素对新生代农民工居留意愿的影响。在二元逻辑斯蒂克回归模型中,发生比率比(odds ratio)表示一个群体相对于另一个群体“成功”经历某个事件的相对发生比率,其意义是自变量每增加一个单位,事件的发生比率的变化倍数(谢宇,2013:335-336)。

(二)模型分析结果

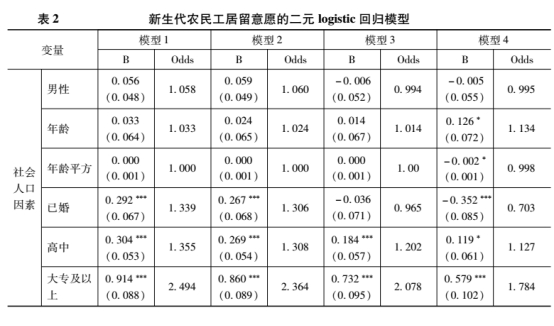

表2报告了二元逻辑斯蒂克回归模型的分析结果。模型1中,本文先放入了社会人口特征变量。模型显示性别和年龄及年龄平方没有通过显著性检验,婚姻和受教育程度通过了显著性检验。具体而言,已婚新生代农民工居留意愿的发生比率是未婚新生代农民工居留意愿发生比率的1.339倍,即已婚者比未婚者选择长期居留的可能性更高。可能的原因是,夫妻共同外出的家庭式迁移在新生代农民工中比较普遍。而夫妻之间能够提供经济和情感上的相互支持,从而影响其长期居留意愿。就受教育程度而言,与初中及以下为参照,高中学历者居留意愿的发生比率是参照组的1.355倍,大专及以上者居留意愿的发生比率是参照组2.494倍。可见,随着受教育水平的提高,新生代农民工城市居留意愿的发生比率明显增加,显示了人力资本对居留意愿的显著影响。在模型1中,假设H1得到了部分验证。

模型2在模型1的基础上加入了迁移因素。结果表明,流入本地时间对居留意愿有显著影响,时间每增加1年,新生代农民工本地居留意愿的发生比率将增加11.6%计算方式为(1.116-1),下同。,表明流入本地时间越长,其居留意愿可能也越强。流动的范围,以市内跨县流动者为参照,省内跨市流动没有通过显著性检验,市内跨县和省内跨市流动在居留意愿的选择上无显著差异。而跨省流动通过了显著性检验,与参照组比,跨省流动者居留意愿的发生比率降低了38.3%。可能的原因是跨省流动者面临着较大的迁移成本和社会文化的差异。根据BIC来评价两个嵌套模型的质量,模型2的BIC要小于模型1的,表明模型2优于模型1。模型2在加入迁移因素后,模型1中自变量和因变量之间的关系模式基本没有发生改变。

模型3在模型2的基础上,加入了结构融合因素。模型3的BIC小于模型2的,说明模型得到改进。经济融合的三个指标对居留意愿产生显著影响。具体而言,随着收入的增加,新生代农民工居留意愿的发生比率升高。就业身份而言,自雇者居留意愿的发生比率是受雇者的1.649倍,表明自雇者具有长期居留意愿的可能性更高。以雇主或者单位提供住房为参照,租房者的居留意愿的发生比率是参照组的2.059倍,自有住房者居留意愿的发生比率是参照组的7.952倍。可能的原因是单位或雇主为新生代农民工提供的住房多为集体宿舍,住房内部条件和周围环境相对较差,影响其居留意愿。以上结果验证了假设H2a,即经济融合对新生代农民工居留意愿有显著影响。模型3还显示,有医疗保险的新生代农民工居留意愿的发生比率比没有医疗保险者发生比率高12.3%,办理居住证的新生代农民工居留意愿的发生比率比没有办居住证的发生比率高15.7%。这不同于以往研究结果。以往研究相对笼统地研究社会保险对农民工居留意愿的影响,结果显示社会保险对农民工居留意愿无显著影响(叶鹏飞,20007;才国伟、张学志,2011)。本研究选择更贴近新生代农民工需求的医疗保险作为自变量,结果显示其影响是积极显著的。同时,以往相关研究很少将居住证纳入影响居留意愿的影响因素中,本研究表明,居住证与居留意愿之间有显著的正相关关系。上述结论验证了假设H2b,制度融合对新生代农民工居留意愿有显著影响。模型3的一个显著变化是,加入了结构融合变量后,婚姻对居留意愿的影响不再显著。可能的原因是原本婚姻可以是通过夫妻间的经济互助对居留意愿产生影响,但在控制了经济因素后,婚姻的影响变得不显著。

模型4在模型3的基础上,加入社会文化融合因素。模型4的BIC显著减少,模型得到进一步改进。社会文化融合的几个方面都通过了显著性检验,且方向与预期的一致。首先,从关系融合来看,日常交往对象,以交往非本地人或少与人交往为参照,同时与本地人和非本地人交往者居留意愿的发生比率是参照组的1.398倍,只与本地人交往者居留意愿的发生比率是参照组的1.792倍。表明与本地人交往更有助于新生代农民工选择在本地长期居留。家庭随迁人数对居留意愿也产生显著影响,家庭成员每增加一个,其城市居留意愿的发生比率将增加31.6%。以上结果,验证了假设H3a,即社会关系融合对新生代农民工居留意愿产生积极显著影响。其次,从文化融合来看,会讲本地话者居留意愿的发生比率是不会讲本地话者的1.194倍。从文化距离方面来看,文化距离每增加一分,新生代农民工居留意愿的发生比率降低6.8%。这反证了假设H3b,文化融合对新生代农民工居留意愿有显著积极影响。最后,从心里融合来看,认同本地人身份者居留意愿的发生比率是不认同本地人身份者居留意愿发生比率的2.722倍;而归属感每上升一个等级,新生代农民工居留意愿的发生比率将增加88.4%。以上,验证了假设H3c,心理融合对新生代农民工居留意愿有显著积极影响。

加入社会文化变量后,结构融合对居留意愿的影响并未发生大的变化,而年龄、婚姻和流动范围因素对居留意愿的影响发生较大的变化。首先,年龄因素对居留意愿的影响变得显著起来,且对居留意愿的作用是非线性的,因为年龄平方的回归系数是负值,即年龄和居留意愿之间呈现倒U型曲线关系。随着年龄增加,新生代农民工的居留意愿的发生比率增加,但是到了一定年龄,居留意愿的发生比率将下降。进一步计算这个拐点是26岁,新生代农民工平均外出务工年龄为20.8岁。也就是说外出务工大约6年的新生代农民工群体中选择愿意长期居留务工城市的比例最高,此后可能性会下降。可能的原因是,随着年龄的增长,职业发展瓶颈,他们可能越来越体会到城市的艰辛,于是其生活目标会发生变化,在城市居留的意愿也会降低。其次,与模型1和模型2相比,模型3中婚姻的发生比率比变小且不显著,模型4中婚姻的发生比率变的更小且显著,结果显示已婚者比未婚者更倾向于不选择在务工地长期居留,已婚者居留意愿的发生比率仅为未婚者的0.703倍,可能原因是控制了婚姻所带来的经济和情感支持因素后,由婚姻产生的其他问题如子女的照料对居留意愿带来消极影响。以上分析进一步证明了假设H1,生命历程对新生代农民工居留意愿有显著影响。

从迁移因素来看,在控制了社会文化融合因素后,流动范围的影响有所变化。具体来讲,与市内跨县流动比,跨省流动对居留意愿的影响不再显著,而省内跨市流动的影响显著,省内跨市流动新生代农民工居留意愿的发生比率是参照组的1.184倍。也就是说,在控制其他变量后,省内跨市流动者较跨省流动和市内跨县流动者选择愿意留城的可能性更大。可能的原因是,对于市内跨县流动的新生代农民工而言,由于是来自大城市周边县市,其社会经济条件都比较好,在家乡生活可能与在务工地生活差异并不是很大,且他们的回迁成本低。而对于跨省流动新生代农民工而言,即使在相同的社会融入情况下,一方面受落叶归根的传统文化影响,另一方面受外部环境影响,比如不公平的制度,他们还是更有可能返回家乡。而省内跨市流动的新生代农民工较市内跨县的而言,其家乡的社会经济条件多数与流入地有较大反差,且其回迁成本相对较高。而与跨省流动的比,省内跨市流动的农民工面临的制度环境压力和文化的差异都没有那么大。

五、结论与讨论

(一)主要研究结论

本文以社会融合理论和人类福祉理论为基本理论依据,同时纳入生命历程的视角,对新生代农民工居留意愿的影响因素进行了分析,主要结论如下。

结构融合对新生代农民工居留意愿有显著正向影响,结构融合的状况反映了功能性需求得到满足的程度。收入、就业身份、住房来源等经济融合因素对居留意愿有显著影响,与以往的研究(卢小君等,2012;李树茁等,2014)结果一致。本研究显示医疗保险和居住证对新生代农民工居留意愿有显著积极影响,表明制度融合因素对居留意愿有着显著积极影响,说明享受城市公共服务的状况会影响新生代农民工的居留意愿。

社会文化融合对新生代农民工居留意愿有显著积极影响,它反映了社会心理需求得到满足的程度。亲属陪伴人数、与本地人的交往等社会关系融合因素对新生代农民工居留意愿影响积极显著,与以往研究结果一致(李强、文龙进,2009;胡陈冲等,2012;叶鹏飞,2007)。文化融合方面,会讲本地方言对居留意愿有显著正向影响,与其他研究结果一致。不同于以往研究,本研究同时将文化距离作为文化融合的测量指标,结果显示文化距离对居留意愿有显著负向影响,反证了文化融合的积极影响。身份认同和归属感等心理层面的融合也对居留意愿有显著积极影响,与已有研究成果一致(才国伟、张学志,2011)。可见,经济、制度等结构融合因素固然重要,但社会文化融合因素也不容忽视。

生命周期对新生代农民工的城市居留意愿有显著影响。年龄对新生代农民工居留意愿的影响是非线性的、呈倒“U”型,这与已有研究得出的年龄和农民工居留意愿呈负相关的结论不同,这体现了新生代农民工这个群体的特殊性。在控制了社会融合的各因素后,婚姻对新生代农民工居留意愿的影响为负向并显著。

控制变量中,性别因素对新生代农民工居留意愿无显著影响,这与其他研究(李强,2003;熊彩云,2007)认为女性比男性农民工城市居留意愿更强烈的结论不同。而流动范围对新生代农民工居留意愿的影响与以往研究略有不同。胡陈冲等(2011)表明省内流动的农民工居留意愿更强烈,本研究也支持该结论。但是本研究进行了更为深入的分析,在控制其他因素后,省内跨市流动的新生代农民工居留意愿更强烈。

(二)相关政策思考

在政府大力推进新型城镇化的背景下,如何让新生代农民工在城市中能够定居成为政府社会政策重要内容。政府制定相关政策应遵循的一个基本原则就是从农民工的需求出发。结合本研究的主要发现,提出以下几点政策建议。

从满足功能性需求角度而言,提高新生代农民工在大城市的就业质量,使其能够拥有相对稳定的体面就业是其立足城市的前提,同时也要通过市场、政府等途径解决好他们的住房问题。比如,有些企业建造“夫妻房”而非传统的集体宿舍给员工,改善员工的居住条件,为员工家庭团聚创造条件;另外,大城市政府的公租房也可以有条件地向新生代农民工开放。大力推进基本公共服务均等化工作,让新生代农民工能够享受到医疗、教育等与日常生活密切相关的公共服务;同时,加大对与新生代农民工日常生活密切相关公共服务政策的宣传力度,使他们能够知晓和主动利用相关服务。

从满足社会心理需求的角度而言,一是要创造条件比如在住房和子女教育方面提供适当的服务,使新生代农民工能够实现家庭团聚,过上正常的家庭生活;二是通过邀请新生代农民工参加社区活动等方式,增加新生代农民工与本地人的互动和了解,使其能够与本地居民建立新的社会关系网络;开展新市民教育,促进新生代农民工对地方文化和城市文化的熟悉,提升其市民素质。通过上述措施,可以帮助新生代农民工形成新的身份认同,增强归属感,从而提升其在务工大城市的居留意愿。

年龄对新生代农民工的居留意愿的影响也给我们提供了重要的社会启示。目前,很多城市都已经推行居住证制度,如上海、天津、武汉等大城市。但是,还需要尽快建立完善居住证制度与户籍制度的衔接机制,毕竟在我们国家只有实现了户籍的迁移,才能具有与当地居民同等的权利(蔡禾、王进,2007)。其中居住年限或工作年限是实现身份转化的重要参考指标。本研究发现,有6年左右务工经历的新生代农民工群体愿意在城市长期居留的比例较高,他们对城市的生活预期高,更加憧憬城市生活。因此,可以考虑将连续持有居住6年作为获得户籍身份的一个分界线。比如连续6年持有本地居住证,在满足一定其他条件下,可以申请转为本地常住户口。

最后,本研究发现,在控制其他因素的情况下,省内跨市流动农民工的选择愿意长期居留的发生比率较高,可以优先考虑在建构统一的省内人口自由流动的机制,降低省内跨市流动入户门槛。

本研究尚存在一些不足。从理论分析角度讲,社会融合、人类福祉与居留意愿之间的关系尚需深入分析探讨;从经验分析来讲,对社会文化因素对新生代农民工居留意愿的分析讨论仍显薄弱。此外,新生代农民工的居留意愿与实际迁移行为之间的关系也需进一步研究。

参考文献:

包蕾萍,2005,《生命历程理论的时间观探析》,《社会学研究》第4期。

边燕杰、肖阳,2014,《中英居民主观幸福感比较研究》,《社会学研究》第2期。

才国伟、张学志,2011,《农民工的城市归属感与定居决策》,《经济管理》第2期。

蔡昉,2001,《劳动力迁移的两个过程及其制度障碍》,《社会学研究》第4期。

蔡禾、王进,2007,《“农民工”永久迁移意愿研究》,《社会学研究》第6期。

何雪松、黄富强、曾守锤,2010,《城乡迁移与精神健康:基于上海的实证研究》,《社会学研究》第1期。

侯红娅、杨晶、李子奈,2004,《中国农村劳动力迁移意愿实证分析》,《经济问题》第7期。

胡陈冲、朱宇、林李月、王婉玲,2011,《流动人口的户籍迁移意愿及其影响因素分析——基于一项在福建省的问卷调查》,《人口与发展》第3期。

黄晨熹,2011,《城市外来人口居留意愿的影响因素研究:以苏州市为例》,《西北人口》第6期。

黄匡时,2010,《流动人口“社会融合度”指标体系构建》,《福建行政学院学报》第5期

李培林、田丰,2011《中国新生代农民工:社会态度和行为选择》,《社会》第3期。

李强,2003,《影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析》,《中国社会科学》第1期。

李强、龙文进,2009,《农民工留城与返乡意愿的影响因素分析》,《中国农村经济》第2期。

李树茁、王维博、悦中山,2014,《自雇与受雇农民工城市居留意愿差异研究》,《人口与经济》第2期。

卢小君、王丽丽、赵东霞,2012,《流动人口的社会融合对其居留意愿的影响分析——以大连市为例》,《大连理工大学学报》(社会科学版)第4期。

罗恩立,2012,《就业能力对农民工城市居留意愿的影响——以上海市为例》,《城市问题》第7期。

谢宇,2013,《回归分析》,北京:社会科学文献出版社。

熊彩云,2007,《农民工城市定居转移决策因素的推—拉模型及实证分析》,《农业经济问题》第3期。

杨菊华,2009,《从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考》,《人口研究》第1期。

叶鹏飞,2011,《农民工的城市定居意愿研究:基于七省(区)调查数据的实证分析》,《社会》第2期。

悦中山、李树茁、费尔德曼,2012,《农民工社会融合的概念建构与实证分析》,《当代经济科学》第1期。

周皓,2012,《流动人口社会融合的测量及理论思考》,《人口研究》第3期。

朱力,2002,《论农民工阶层的城市适应》,《江海学刊》第6期。

Copestake James 2008, “Wellbeing in International Development: Whats New?” Journal of International Development 20(5).

Deci Edward L.& Ryan Richard M.2000, “The ‘What’ and ‘Why’ of Goal Pursuits: Human Needs and the SelfDetermination of Behavior.” Psychological Inquiry 11(4).

Fokkema Tineke & de Haas Hein 2011, “Preand PostMigration Determinants of SocioCultural Integration of African Immigrants in Italy and Spain.” International Migration,doi: 10.1111/j.1468-2435.2011.00687.x.

Gough Ian & McGregor J.Allister 2007,Wellbeing in Developing Countries.Cambridge: Cambridge University Press.

Heckmann F.2005, “Integration and Integration Policies,European Forum for Migration Studies.” Bamberg.

King Russell & Skeldon Ronald 2010, “‘Mind the Gap!’ Integrating Approaches to Internal and International Migration.” Journal of Ethnic and Migration Studies 36(10).

Massey,Douglas S.,Joaquin Arango,Graeme Hugo,Ali Kouaouci,Adela Pellegrino & J.Edward Taylor 1993, “Theories of International Migration: A Review and Appraisal.” Population and Development Review 19(3).

Wright Katie 2010, “‘It’s a Limited Kind of Happiness’: Barriers to Achieving Human Wellbeing among Peruvian Migrants in London and Madrid.” Bulletin of Latin American Research 29(3).

—— 2012,International Migration,Development and Human Wellbeing.London: Palgrave Macmillan.

作者单位:中国社会科学院社会学研究所

北京师范大学社会发展与公共政策学院