首页 > 成果展示 > 《社会发展研究》

首页 > 成果展示 > 《社会发展研究》城市化进程中的农民工幸福感城市化进程中的农民工幸福感——一项探索性研究

基金来源:童星主持的国家社科基金重大招标项目(11&ZD028)“社会管理创新与社会体制改革研究”;王毅杰主持的国家社科基金项目(12CSH015)“农民工随迁子女城市融入研究”;范艳萍主持的江苏省社会科学基金项目(13SHB006)“农民工群体心态与社会管理研究”。

提要:本文基于“2012年外出务工人员调查问卷”数据,从人的复杂性出发,采用综合解释框架,初步探讨了农民工幸福感状况及影响因素。研究发现,农民工幸福感的总体状况“良好”,但仍有超过一成农民工表示“不幸福”,而且其内部分化较为明显。经济维度的相对收入、收入公平感,职业维度的行业类型、权益保护、心理授权,人际交往维度的社会距离和自我实现维度的自我效能感共同形塑着农民工幸福感现状。此外,农民工幸福感也会因性别、年龄、教育程度、婚姻状况的不同而呈现个体差异。农民工幸福感是多元需求满足情况的综合反映,而非局限于单一经济诉求。因此,研究农民工幸福感需要关注个体的多样性和发展的全面性。

关键词:农民工 幸福感 需求层次 城市化*

一、研究缘起

据2013年人力资源和社会保障部发布的数据显示,截至2012年,我国农民工总量达到26261万人,其中外出农民工16336万人,已成为一个庞大群体。农民工规模化流动为城市快速发展做出了巨大贡献,已取得政府和社会各界共识,但相较于其贡献,他们对于社会成果的分享不足,主要体现在劳动收入增加幅度小、生活质量改善情况不佳、发展诉求难以满足等方面(杨晓军,2012)。近年来,尽管政府作了不少努力,但这种不均衡、不公平状况尚无明显改观,仍清晰地反映在农民工的城市生活之中(冯虹、杨桂宏,2013;《当前农民工工作和生活状况调查研究》课题组、胡杰成,2011),这无疑会影响农民工城市生活体验,进而削弱农民工幸福感。

幸福感是个体根据自己内心标准对其生活质量所做出的整体性评价(Diener,1984)。它是由人们生活的客观条件以及人们的社会需求和价值诉求共同作用而产生的个体对自身存在与发展状况的一种积极心理体验(金瑜,2007)。可以说,人们幸福与否不仅流露出个体对当前生活状况的真实感受,也反映出其对自我发展的未来预期。农民工背井离乡,来到城市打拼是为了改善生活质量,追求幸福人生。而当前,在城市社会中,面对贡献与分享的不均、理想与现实的差距,农民工有着怎样的心理感知,其幸福状态又如何呢?群体内部是否存在差异?有哪些因素影响他们的幸福感?政府和社会该采取怎样的政策以提升农民工幸福感?对这些问题的解答将有助于提高农民工劳动积极性,推动经济发展,同时,也有利于改善农民工生活质量,增强其城市归属感,提高农民工市民化水平,促进社会建设。

二、幸福感研究:一个综合解释框架

对幸福的探讨源远流长,但是对民众幸福感研究为时不长。国外关于幸福感研究始于20世纪五六十年代,而国内则发端于20世纪80年代中期。1967年,Wilson在《自称幸福感的相关因素》一文中,首次对幸福感进行了系统论述。由此开启了近代意义上的幸福感研究,至今已有近半个世纪(Wilson,1967)。在幸福感研究方面,关注个体幸福感的影响机制是一个重要话题。根据已有文献,学者们主要从个体特征、经济因素和社会因素三个方面讨论了幸福感的影响机制,已形成三种较具影响力的解释范式。

(一)个体特征与幸福感

个体特征是一个比较宽泛、模糊的概念,包括性格、特质、性别、年龄和教育程度等方面。这一视角主张,幸福感是每个人的心理感受,具有主观性和稳定性,人们幸福感的高低受到个体人格特质和人口统计学特征等自身因素影响,在经验研究中往往把这些因素作为探究幸福感来源的重要解释变量或控制变量。

在早期幸福感来源研究中,人格因素被视为最可靠、最稳定的预测指标之一,不同的人格特质会导致不同情感及生活满意感。那些具备外倾性、乐观和自尊等特质的人,容易产生愉快体验,往往与高幸福感相匹配;而神经质、抑郁、焦虑的人则对消极情感反应敏感,幸福感较低。而且,还有学者进一步指出,每个人都有自己独特的性格优势,对其策略运用有助于提高幸福感(Costa & McCrae,1980;Seligman,2002;罗涤、李华,2008;周雅、刘翔平,2011)。与人格特质一样,人口统计因素也与个体幸福感关系密切。有研究发现,性别会显著影响个体幸福感,年龄与幸福感存在“U”型关系,教育程度也会对幸福感正向作用,拥有高学历的人更加幸福等(Wood,Rhodes & Whelan,1989;王秋、邢占军,2008;黄嘉文,2013)。可见,此假说立足社会成员的个体特征,关注影响幸福感的先天或内在性因素,凸显了幸福感的个体差异。

(二)经济因素与幸福感

与强调内部因素的个体特征不同,这一视角主要着眼于外部因素(即生活的客观经济条件)的影响。它将幸福简化为可以用财富、收入等加以衡量的物质上的幸福,认为人们幸福感高低主要取决于个体收入结构水平或经济环境的好坏,凸显了个体的物质需求。在已有研究中,经济因素主要操作化为收入、失业、赋税、通货膨胀和政府支出等,其中以收入与幸福感的关系研究最为常见。

收入是幸福感研究考虑的重要因素,但收入增加一定会带来幸福吗?在主流经济学看来,人们都追求和满足于更高水平的收入占有量。因而,收入增加或经济增长必然提升民众幸福感。有学者指出,高收入者更容易满足自身需要,获得更高幸福水平,而低收入将带来低幸福感(徐安琪,2012)。但1974年,伊斯特林在大量研究基础上发现了著名的“幸福—收入悖论”(Easterlin,1974:89-125),即人均收入增加并不必然带来幸福感提升,由此引发了一系列的争论。同样的,国内关于收入与幸福感的关系也尚无一致意见。有研究表明收入显著影响幸福感(任海燕、傅红春,2011;邢占军,2011;刘军强等,2012);亦有学者指出,两者关系较小,甚至毫无关联(芮丙金,2012;赵新宇等,2013)。

作为“幸福—收入悖论”的修正,有研究者提出了“相对收入论”。相对收入论者认为,幸福感作为一种主观心理体验,是相对而言的,个体绝对收入的增加并不意味着比别人生活得更好,如果他人收入总量更多或增长更快,便会削弱当前收入增长效应,降低幸福感。因而,关键在于获得更高的相对收入,而不是绝对收入。该论断已被国内外一些经验研究所证实(McBride,2001;官皓,2010;王嘉顺,2012)。

此外,收入对幸福感的影响不仅取决于占有量(绝对或相对)的多寡,还与个体对收入获取或分配机制的认知,即收入公平感紧密相关。其预设是,公平正义是人类永恒的价值追求,社会上任何不公都会使某些人利益受损,从而增强剥夺感、失落感和冲突感,进而影响民众生活体验、幸福感知,而且波及面越广,影响越大。研究表明,面对现存收入现状,若民众的公平感知较低,则会显著降低其幸福感(Alesina,Di Tella & MacCulloch,2004;Graham & Felton,2006;何立新、潘春阳,2011)。

相较于收入和幸福感的复杂关系,失业、通货膨胀、政府支出等其他经济因素对幸福感的作用机制较为简单,结论也比较一致:失业、通货膨胀等消极经济环境,会带来不愉快的生活体验,从而降低幸福感(FerreriCarbonell & Gowdy,2007;鲁元平、王韬,2010;陈刚,2013);而增加政府支出能够改善环境、带来福利,有助于增进民众的幸福感(谢舜等,2012)。

(三)社会因素与幸福感

与前两者相比,这一视角关注个体置身其中的社会环境,“人在情境中”,社会成员必然受到周围环境的影响。此假说认为,生活环境、社会网络、人际支持、发展条件等社会性因素是决定人们幸福感高低的关键变量,而不是个体特征或经济因素,凸显的是社会成员在个体差异、经济追求以外的其他需求,如生活需求、情感需要、发展诉求等。

当前,学界对影响幸福感的社会因素的探讨主要集中体现在生活环境和人际交往两方面。生活环境包括工作环境和居住环境。其中,工作环境主要通过影响个体的工作满意感来增加或降低幸福感。有研究指出,工作压力过大、文化环境不佳、自主水平过低等构成了消解幸福感的重要因素(Santavirta,Kovero & Soloviera,2005;谈杰、吴鲁平,2010;邢占军、张燕,2010);同样,亦有研究发现,居住环境的好坏会显著影响居民生活质量,进而影响幸福感(MacKerron & Mourato,2009;曹大宇,2011)。此外,个体幸福感不仅受到社会环境的直接影响,更受到此环境中与他人的互动情况及由此构建的社会网络的深层影响。有研究表明,拥有亲密的、高品质的人际关系的人,其幸福感相对较高(苗元江,2004;邢占军、张羽,2007;吴鲁平、谈杰,2009)。

除此之外,近年来,也有部分研究者开始关注婚姻家庭、社会融合、地位阶层、不确定性、发展条件等其他社会性因素与其幸福感的关系(叶鹏飞,2011;边燕杰、肖阳,2014;李后建,2014)。

综上所述,国内外研究表明,一方面,学者们对幸福感的影响机制的探讨涉及个体特征、经济因素和其他社会因素三部分,涵盖人们生活的方方面面。另一方面,在具体的经验研究中,学者们仅仅将幸福感的影响因素的某一方面或某些方面纳入考察范围,单独考察个体特征、经济因素抑或社会因素的影响,而没有进行全面考察。我们知道,人不仅仅具有追逐物质利益的“经济人”属性,人本质上是自然性与社会性的统一,社会性是人性成熟的体现。相应的,人的需求也是丰富多样的,是内在需求和外在需求、物质性需求和非物质性需求的多元统一,并且在不同情景下有不同表现。对于社会成员来说,其多元需求满足与否会直接影响个体的生活质量,而幸福感正是个体对其生活质量的主观感知和自我评价。从这个意义上来说,多元需求是个体幸福感的来源。已有研究只是表达个体的些许愿望,满足个体的部分需求,构成幸福感来源的部分阐释,其说服力相对较弱。是故,本文试图采用综合解释框架诠释幸福感的影响机制。同时,从研究对象来看,在国内,较少有学者对农民工幸福感展开全面解读(包括总体分布、内部分化、影响机制等)。基于此,本文聚焦农民工群体,采用综合解释框架,深入考察农民工的幸福感状况及其影响因素。

三、研究设计

(一)研究假设

依据上述分析,在综合解释框架下,农民工幸福感取决于多种因素影响,反映了个体的多元需求,包括低层次需求和高层次需求。其中,低层次需求关注经济得失,而高层次需求突显发展夙愿。结合实际,笔者对农民工幸福感的影响机制做出如下几点假设。

具备一定物质基础是每个人生存的基本需求,也是幸福生活的前提条件。对于农民工来说,经济追求是他们外出务工经商的重要动力和目标。2012年全国农民工监测数据显示,农民工人均月收入为2290元,远低于城市居民。同时,有学者测算,只有当收入从3500元提高到4500元时,幸福感才会几乎没有提升(陈岩,2011)。可见,当前经济因素因资料受限,经济因素仅分析“收入”部分。这也是已有文献关注最多的。仍是影响农民工幸福感的重要变量。据此提出假设1:经济因素对农民工幸福感有显著影响。即农民工认为收入越称心,幸福感越高。

如前文所述,收入与幸福感的关系比较复杂,不仅取决于占有量(绝对或相对)的多寡,还涉及个体对收入分配的感知。结合前文分析,尝试提出以下次级假设:

1a:农民工的绝对收入越多,幸福感越高;

1b:农民工的相对收入越多,幸福感越高;

1c:农民工感知收入分配越公平,幸福感越高。

现代社会是一个职业社会,职业对于每个成员有着特殊意义,它不仅是个体谋生的手段,更是发展的平台。对于农民工来说,其职业诉求已不再囿于低层次的经济得失,而是逐渐关注工作环境、权益保障、心理授权等方面,向较高层次需求转变(涂敏霞,2012;田艳平,2013)。因此,职业因素的好坏直接影响农民工工作满意感,进而影响幸福感。据此提出假设2:职业因素对农民工幸福感有显著影响。即农民工的职业因素越好,幸福感越高。

职业因素包罗万象,但从近年农民工自杀、罢工、离职等消极行为频发可知,体面劳动、权益保护、心理授权心理授权是Thomas & Velthouse(1990)率先提出的。它是个体体验到的心理状态或认知的综合体,对个体工作态度、行为及身心健康影响较大。三大方面尤为重要,且影响深远(王开庆、王毅杰,2012)。由此提出以下次级假设:

2a:农民工的工作越显体面,幸福感越高;

2b:农民工对权益保护越满意,幸福感越高;

2c:农民工的心理授权越高,幸福感越高。

农民工不仅劳作于城市工厂,还身处人际关系网络中。作为农民工城市生活的一个重要组成部分,它提供工具和情感需求,对其生活和情绪影响重大。一般而言,良好的人际交往、关系可以增加幸福感,而不良的人际交往、关系则会降低幸福感(吴鲁平、谈杰,2009)。据此提出假设3:人际交往因素对农民工幸福感有显著影响。即农民工的人际关系越和谐,幸福感越高。

农民工远离家乡,尤其突显关系效应。社会距离和社会支持是衡量人际关系质量的两个重要指标。其中,社会距离揭示了个体与他人的亲密程度,距离越大,关系越生疏;社会支持反映了个体与他人的关照情况。由此提出两个次级假设:

3a:农民工感知社会距离越大,幸福感越低;

3b:农民工感知社会支持越多,幸福感越高。

除了经济、情感需求,农民工来到城市打拼,还注重潜能发挥,自我实现。有研究指出,自我效能感是人们对自己是否有能力达成某目标的自信程度,能够激发潜在的自我,产生强烈的自我实现需求,使个体努力趋于完美,从而更加愉悦地体验生活(周文霞、郭桂萍,2006)。因此,它可视为个体自我实现需求的反映指标。一般而言,自我效能感高的人,往往自我实现诉求强烈,能够维持积极情感体验,保持较高幸福水平(孟慧、梁巧飞、时艳阳,2010)。据此提出假设4:自我实现因素对农民工幸福感有显著影响。即农民工的自我效能感越高,越具自信、乐观心态,幸福感越高。

由上可知,综合解释框架基本涵盖了马斯洛的“五种需求”:从代表低层次需求的因素(如经济因素),到较高层次需求的因素(如职业因素、人际交往因素),再到最高层次需求的因素(如自我实现因素)。不过,这些因素或需求并不是依序呈现,而是在同时兼有的情况下,呈现一定凸显性、情境性。

(二)变量测量

因变量。幸福感是一个多维度、多层面的概念,度量较为复杂。当前,主观幸福感被视为幸福感评估的主流模式(苗元江、余嘉元,2003)。主观幸福感有两种测量法:量表测量法和单题测量法。前者要求被访者对具体生活领域的各方面分别评价,然后将子评价汇总,以此来衡量幸福感,如迪安纳的总体生活满意度量表(Diener,1985)。该方法不仅操作繁杂,也容易招致遗漏质疑。后者要求被访者对某一题项进行回答,用一个总体印象来衡量幸福感,如安德鲁斯、维希的七点量表(蒲德祥,2009)。相较而言,单题测量法比较简单,而且具有心理测量学的充分性,信度和效度较高,大多关于幸福感的研究都予以采用(王鹏,2011)。基于此,笔者对农民工幸福感亦采用单题测量法。参考已有文献,本文探讨幸福感的工具是生活满意度调查幸福感研究逐步形成了两种模式:情绪测评和认知评估模式。其中,认知评估模式根源于社会学者对生活满意的研究,其将生活满意度视为幸福感的关键指标,是社会学视野下的幸福感测量。如迪安纳的“生活满意度量表”。而且,迪安纳还发现,仅生活满意度这一道题就能解释量表66%的变异来源,说明它是幸福感测量模型中的核心成分。因此,在多数主观幸福感研究中,生活满意度可以作为主观幸福感的近似代替(转引自张进、马月婷,2007)。(伊斯特林等,2013)。具体题项为“总的来说,你对现在的生活满意吗?”,回答是“非常不满意”、“不满意”、“一般”、“比较满意”和“非常满意”五类。

自变量。根据前文的研究假设,本文将自变量分为四大类,分别是经济维度、职业维度、人际交往维度和自我实现维度。具体而言:

经济维度包括绝对收入、相对收入和收入公平感。其中,绝对收入以个体年收入来衡量。同时,为考察收入与幸福感的非线性关系,还纳入了收入平方。

相对收入。相对收入的影响体现在横向比较效应和纵向比较效应两方面。用“按最近一年的情况,在家乡,您个人的收入属于哪个层次?”、“按最近一年的情况,在工作的城市,您个人的收入属于哪个层次?”和“在具备同等能力的人中,您个人的收入属于哪个层次?”来反映个体与自身的横向比较,其回答分别赋值“上层=5分”、“中上层=4分”、“中层=3分”、“中下层=2分”、“下层=1分”;用“与三年前的自己相比,您的经济状况如何?”来反映个体与自身的纵向比较,其回答分别赋值“有很大改善=5分”、“有一些改善=4分”、“没变化=3分”“有点下滑=2分”、“变得很差=1分”。

收入公平感。参考已有文献,本文用个体对财富及收入分配的公平感知来衡量收入不平等程度(王鹏,2011)。具体题项为“对于下列现象(财富及收入分配),您感觉怎么样?”回答为“很不公平”、“不太公平”、“比较公平”、“很公平”四项。纳入模型时,将前两者合并为“不公平”,后两者合并为“公平”。

职业维度内涵丰富,涉及众多方面。结合以往不足和当前实际,本文重点关注体面劳动、权益保护、心理授权三个方面。具体说明如下:

体面劳动。由于体面劳动与行业类型之间具有一定的相关性,所以行业类型一定程度上可视为体面劳动的反映指标,行业类型由问卷中的15个选项归并为“建筑业”、“制造业”、“服务业”三类。

权益保护。用“总的来说,您对目前工作单位的权益保护状况满意吗?”来测量,回答是“满意、一般、不满意、很不满意”四项。分析时,将后两者合并为“不满意”。

心理授权。参照斯伯莱茨心理授权量表(Spreitzer,1995),并结合农民工具体情况,编制了心理授权量表,包括意义、能力、自主性、影响力四维度。每维度三道题,共15道题,每题回答有“非常同意”、“比较同意”、“不同意”、“非常不同意”四项,分别赋值4、3、2、1分。最后,以加总分值来衡量心理授权,得分越高,心理授权越高。对量表进行信度分析,Cronbachs Alpha系数为0.835,表明信度较好。

人际交往维度。本文选取社会支持和社会距离来衡量农民工人际关系状况。社会支持的测量采用领悟社会支持量表(Perceived Social Support Scale,PSSS),该量表由家人支持、朋友支持和其他人支持三个分量表组成,每个分量表4个项目,每个项目采用七点计分法,加总得分越高,社会支持越高。参照姜乾金(2001)的成果,并结合农民工特点进行完善,形成农民工领悟社会支持量表。对量表进行信度分析,Cronbachs Alpha系数为0.836,表明信度较好。

社会距离。本文参照博格达斯社会距离测量法,根据农民工这一群体的特点,编制了适合农民工的社会距离量表。具体题项为“与您一起工作”、“与您讨论工作中遇到的难题”、“到他家做客”、“与您做一般朋友”、“与您做亲密朋友”、“与您通婚、做亲戚”、“他们的孩子和您的孩子在一个班上学”,每题回答赋值“非常同意=1”、“比较同意=2”,“不同意=3”,“非常不同意=4”,加总得分越高,社会距离越大。对量表进行信度分析,Cronbachs Alpha系数为0.854,表明该量表信度较好。

自我实现维度。本文将自我效能感作为自我实现需求的反映指标,对“自我效能感”的测量,要求被访者对5个题项做出自我评定。具体题项为“当打算做一件事时,我有把握能成功”、“我对自己所做的决定有信心”、“我能够克服障碍或困难”、“我觉得自己是一个有价值的人”、“我认为自己是个有能力的人”,每题回答赋值“非常同意=4”,“比较同意=3”,“不同意=2”,“非常不同意=1”,加总得分越高,自我效能感越高。对量表进行信度分析,Cronbachs Alpha系数为0.806,表明信度较好。

控制变量。将性别、年龄、教育程度、婚姻状况作为控制变量纳入方程。

(三)数据

使用数据来自“外出务工人员”课题组在2012年1月到2月进行的调查。囿于已有抽样框的实际情况,本次调查采用的方法是非随机抽样调查本调查采用非随机抽样调查,分析结论不具有在全国范围内进行推断的特点,研究发现尚存在不足之处。

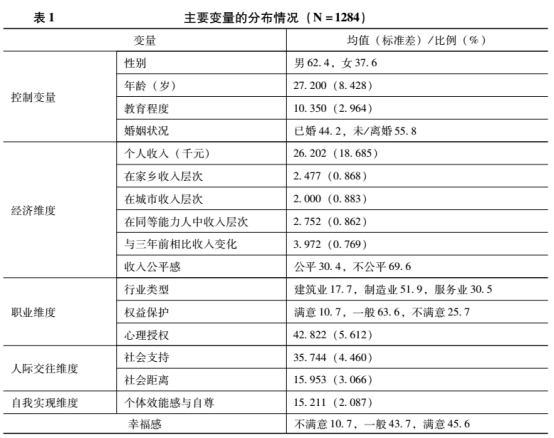

。调查对象为15-60岁、跨县/区从事非农生产活动(不包括雇主、个体户),且2011年累计外出时间达半年以上的农村户籍劳力。调查共获得样本1469个,分布在10个省的153个县区。分析时,剔除关键变量缺失的样本,最后纳入模型的有1284个样本。表1为主要变量的基本情况。

注:连续变量计算均值,括弧内的数字为标准误;分类变量计算各个类别所占百分比。

四、幸福感的总体情况及内部分化

(一)农民工幸福感的总体分布

在现有户籍制度框架下,农民工在城市生活的典型特点之一就是边缘性和流动性。工作上,多数农民工就职于次级劳动力市场,往往工作环境差、工资低、福利少,因而跳槽现象十分普遍,短工化趋势明显;生活上,由于工作的流动和房价的涨幅,大多数农民工居无定所、徘徊于城乡之间,而且还时常遭遇各种不公和歧视。那么,在此背景下,农民工群体到底有着怎样的心理感知,其幸福状态又如何呢?

调查显示,当询问农民工“总的来说,您对现在的生活满意吗?”时,在1284名调查对象中,有5.8%的被调查者表示“非常满意”,39.9%的被调查者表示“比较满意”,43.7%表示“一般”,8.3%表示“不满意”,2.4%表示“非常不满意”。总体而言,共有89.3%的被调查者报告其幸福感处于“一般及以上”水平,这表明当前我国农民工幸福感的总体状况“良好”。但不容忽视的是,仍有超过一成的农民工明确表示“不满意/不幸福”。

本文尝试对农民工的幸福感现状进行如下解释:首先,幸福感是一种主观情感体验,它并不完全是客观生活现实的再现,更取决于个体内心感知。其次,与西方个体化社会不同,中国是一个“家庭本位”的社会(刘小钢、张青蕾、王新剑,2011),家庭(家人)的支持对个体影响重大。近年来,流动人口家庭式流动趋势日益突出(杨菊华、陈传波,2013;盛亦男,2013)。出门在外,家人的陪伴和支持,有助于缓解生活压力,增进个体的幸福体验。最后,与其他群体不同,农民工群体结伴外出、扎堆就业的情形较为普遍(胡武贤、游艳玲、罗天莹,2010;张春泥、谢宇,2013)。这不仅有利于农民工重构熟悉的生活场景,还能获取老乡、朋辈的物质和情感支持,从而维持积极的生活体验。

(二)农民工幸福感的内部分化

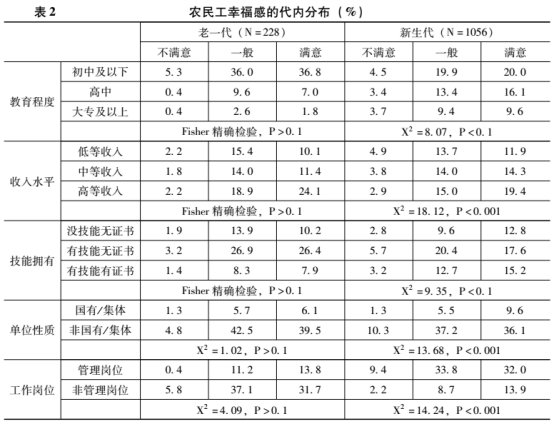

改革开放三十余年来,农民工年龄构成发生了变化,新生代所占比例越来越大。与老一代农民工相比,新生代在诸如教育程度、权利意识、生活预期、发展取向等方面存在明显差异。参考已有文献,本文以1980年出生为界限划分新老农民工新生代农民工指的是出生于1980年以后,跨区/县从事非农工作的农村籍人员。。下文将试图分析并讨论两代农民工的幸福感是否有所差异。

分析结果显示,在老一代农民工群体中,有6.2%的被访者表示“不满意”,48.2%的被访者表示“一般”,45.6%的被访者表示“满意”;而在新生代群体中,报告“不满意”的明显偏高,约占11.7%,报告“一般”的则相对较低,约占42.7%,报告“满意”的相差无几。由此可见,与老一代农民工相比,新生代农民工的幸福感状况稍差,感知“不幸福”比例较高。对数据进行卡方检验,分析结果显示两者之间差异显著(X2=6.65,P=0.036)。显然,这一结论在一定程度上反映了在现有制度、社会环境下,某些代际差异本身如心理耐受力、未来预期等已对农民工群体的城市生活产生影响。农民工群体不仅在代际间有着明显不同,代际内部也产生了分化和分层。一部分人因拥有较高文化、习得熟练技能、抓住良好机遇等进入主要劳动力市场,甚至跨入国有/集体企业,成为管理人员。这些人工作稳定,收入较高,在城市的居住和生活能够得到很好保障。另一部分人仍遵循原来(父辈)的发展轨迹,终日劳作于次级劳动力市场,工作不稳定,工作环境差,收入较低,未来居住和生活时刻面临风险。这种分化对他们的生活质量、幸福感知有着直接的影响。

如表2显示,总体上,与老一代农民工相比,新生代农民工幸福感分布的内部差异显著,表现为教育程度较高者,其幸福感状况相对差些;而务工后习得技能/拥有证书的、就职于国有单位/企业、从事管理岗位或获得较高收入的,其幸福感状况明显偏好。这一结果再次表明:老一代农民工同质性较强,而新生代农民工异质性较强,而且这种代内客观差异已深深影响农民工城市生活体验。

通过上述分析,我们发现:第一,农民工幸福感的总体状况良好,但仍有一部分农民工生活满意度评价不高,幸福感较低。第二,农民工幸福感的内部分化较为明显。这不仅体现在代际之间,也反映在代际内部,尤其是新生代农民工群体中。

五、农民工幸福感的影响因素分析

本文因变量“农民工幸福感”是一个多分类变量。在具体选项中,“非常满意”、“比较满意”两项和“非常不满意”、“不满意”两项分别属于正向和负向情感范畴,为研究方便,我们分别将其合并为“满意”、“不满意”两项,回答选项由此变为“满意”、“一般”和“不满意”三类。因此,按照相关统计原理,采用多分类逻辑斯蒂回归(Multinomial Logistic Regression)处理。

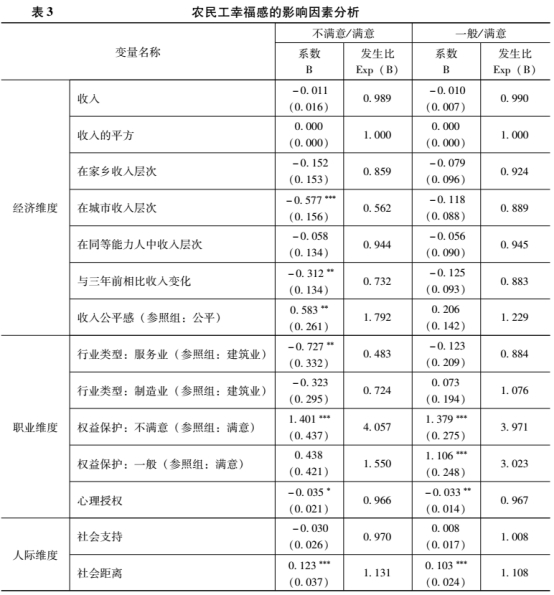

为了检验上文假设,考察每一维度的自变量对因变量的净效应,并与已有研究进行比较,笔者曾尝试采取逐步纳入策略:基准模型仅纳入控制变量,然后依次添加经济维度、职业维度、人际交往维度和自我实现维度。我们在此仅呈现最终模型(如表3所示)。

(一)经济维度与农民工幸福感

经济维度包括绝对收入、相对收入和收入公平感。从回归模型上来看,它们对农民工幸福感的影响存在差异。首先,所有回归模型的分析结果显示,绝对收入和收入平方均没有通过显著性检验。这意味着,绝对收入不会显著影响农民工幸福感,假设1a没有得到证实。

其次,回归表明,相对收入对幸福感有显著的正向作用,假设2b得到证实。具体而言,在“不满意/满意”模型中,相对收入中的“在城市收入层次”和“同三年前收入变化”两项均通过了显著性检验,而“在家乡收入层次”和“在同等能力人中收入层次”则不具有统计显著性。这表明,控制其他变量的情况下,个体在城市收入层次相对较高的农民工认为生活“不幸福(不满意)”的发生比是收入低者的0.562倍,即在工作的城市,农民工感知个人收入水平越高,幸福感越高。可能的解释是,人们进行横向比较时,选择的参照对象大多是自己经常接触的群体或个人。常年外出务工经历,让农民工在“乡村—城市”连续谱中,往往偏向“城市”这一端,多以城市居民的情况来反观自己、评估自己。因此,农民工的“在城市收入层次”对其生活体验、幸福感知影响重大。与三年前相比,个体收入水平明显改善的农民工表示生活“不幸福(不满意)”的发生比是无改善者的0.732倍,即农民工感知收入变化越好,幸福感越高。过去和现在的状况直接影响着人们对未来的预期,农民工对已实现的收入变化感觉良好,会进一步增加未来发展的信心,从而提升个体生活满意感和幸福感。此外,“在家乡收入层次”和“在同等能力人中收入层次”没有通过显著性检验。

注:(1)括弧内的数字为标准误;(2)*、**和***分别代表在0.1、0.05和0.01水平上通过显著性检验。

最后,“不满意/满意”模型表明,收入公平感亦对农民工幸福感亦有显著的正向作用。相对于感知收入公平的农民工,认为收入分配不公者体验生活“不幸福(不满意)”的发生比是前者的1.792倍,即农民工认为社会财富/收入分配越公平,与他人收入差距越小,幸福感越高,反之则低。假设1c得到证实。这与大多幸福感的研究较为一致。可能的解释是,当分配不公时,“强者”往往会挤占“弱者”(如农民工),造成后者在资源占有上的贫瘠,影响其生活水平;而且分配不公还会给后者带来强烈剥夺感,形成巨大心理落差,降低幸福感。

(二)职业维度与农民工幸福感

如前所述,职业维度也包括三个方面:行业类型、权益保护和心理授权。首先,关于行业类型的作用。“不满意/满意”模型显示,以“建筑业”为参照,行业类型中的“制造业”选项没有通过显著性检验,而“服务业”选项在0.05的显著性水平上通过了检验,且其回归系数为负数。这表明,在幸福感方面,从事建筑业和制造业的农民工之间不存在显著差异,但相对于从事建筑业的农民工,就职于服务型岗位的农民工显得更加幸福,其感知生活“不幸福(不满意)”的发生比仅为建筑业农民工的0.483倍。假设2a得到证实。可能的解释是,对于大多数一线农民工而言,建筑业和制造业之间差别不大:工作不仅累、苦、脏,而且还处于较低职业位序,被他人尊重程度普遍较低。但服务业则相对轻松,并且看起来也比较“干净”,更显“体面”。所以,从事服务业的农民工感觉比较幸福。

其次,关于权益保护的作用。回归显示,以“满意”为参照,权益保护“一般”和“不满意”均在0.01的显著性水平上通过了检验,在“不满意/满意”模型中,认为个体权益保护“不满意”的农民工感知生活“不幸福(不满意)”的发生比是权益保护“满意”者的1.401倍,在“一般/满意”模型中,认为个体权益保护“不满意”、“一般”的农民工感知生活幸福感(满意度)“一般”的发生比分别为权益保护“满意”者的1.379倍、1.106倍,且其回归系数皆为正值。这表明,农民工的权益保护状况与其幸福感呈正向关系,即相对于权益保护“满意”的农民工,权益保护“一般”或“不满意”的农民工的幸福感偏低。假设2b得到证实,这与刘靖等(2013)的研究一致。可能的解释是,新生代农民工已成为农民工主体,相对于第一代农民工,其权益意识、监督意识、发展意识大大增强。故而,企业是否提供福利保障、技能培训、晋升条件会显著影响其工作和生活幸福感知。

最后,关于心理授权的作用。回归显示,心理授权的回归系数为负值,且通过了显著性检验。这表明,心理授权对农民工幸福感有显著正向影响,认为心理授权水平较高的农民工体验生活“不幸福(不满意)”、幸福感“一般”的发生比分别为心理授权水平低者的0.966倍、0.967倍,即农民工感知心理授权越高,幸福感越高。假设2c得到证实。心理授权既能增强自主性、价值感,提升工作满意度,还能缓解压力、调适身心状况,维持积极情绪体验。这一结论可以与已有的研究相印证。

(三)人际交往维度与农民工幸福感

本文以社会支持和社会距离来衡量农民工的人际交往状况。回归显示,社会支持没有通过显著性水平检验。这表明,社会支持不会显著影响农民工幸福感。假设3b未能得到证实。这与大多关于幸福感的研究结论有所出入。可能的解释是:其一,以往对社会支持的研究多采取社会支持评定量表,比较客观;而本文采用领悟社会支持量表,主观性比较强,更加关注个体的自我感受。其二,社会支持的作用可能更多地与个体对支持网络实际利用程度有关,而非单指社会支持的数量和质量构成。已有研究表明领悟社会支持与实际社会支持之间只有中等程度相关(凌宇、孙焕良,2013)。

同时,社会距离的显著影响也在一定程度上解释了社会支持的无力感。回归显示,社会距离在0.01的显著性水平上通过了检验,且其回归系数为正值。这表明,控制其他变量的情况下,认为与市民社会距离大的农民工表示生活“不幸福(不满意)”、幸福感“一般”的发生比分别是社会距离小者的1.131倍、1.108倍,即农民工感知社会距离越大,幸福感越低。假设3a得到证实。可能的解释是,同市民的过大距离会增强农民工被歧视感,弱化其对社会支持的感知,同时,也阻碍农民工的城市融入,缺乏归属感、熟悉感,进而影响生活体验和幸福感知。

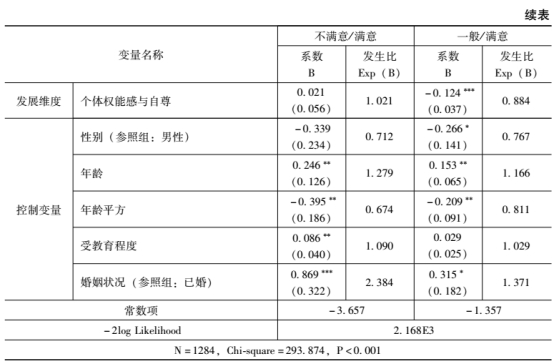

(四)自我实现维度与农民工幸福感

如前所述,本文将自我效能感视为自我实现需求的反映指标。“一般/满意”模型表明,自我效能感在0.01的显著性水平上通过了检验,且其回归系数为负值。这表明,控制其他变量的情况下,认为自我效能感较高的农民工感知生活幸福感(满意度)“一般”的发生比是自我效能感低者的0.884倍,即农民工自我效能感越高,自我实现需求越强烈,生活、工作信心越足,幸福感越高。假设4得到证实。这与大多幸福感的研究较为一致。农民工在城市立足、谋求发展中难免困难重重,除了依赖外界支持,关键在于提升自我能力,而自我效能感是个体“增能”的内驱力,其高低直接影响能力发挥、发展信心,进而影响生活体验。

此外,农民工幸福感也与社会人口学因素息息相关,表现出明显的个体差异。回归表明,控制变量中的性别、年龄、年龄平方、教育程度和婚姻状况均通过了显著性检验。这表明,它们对农民工幸福感有显著影响。具体而言,“一般/满意”模型显示,相对于男性,女性农民工的幸福感偏高,其感知生活幸福感(满意度)“一般”的发生比是男性的0.767倍;“不满意/满意”和“一般/满意”模型均显示,相对于男性,女性农民工的幸福感偏高;年龄与幸福感呈现U型关系,即随着年龄增加,农民工幸福感不断降低,但到了一定年龄,幸福感随年龄增加而提升;“不满意/满意”模型显示,教育程度对农民工幸福感产生负向影响,即农民工受教育程度越高,幸福感反而越低其感知生活“不幸福(不满意)”的发生比是受教育程度低者的1.090倍;相对于已婚农民工,未婚或离婚的幸福感更低,其感知生活“不幸福(不满意)”的概率比是已婚者的2.384倍。除了教育程度以外,上述结果与以往国内外经验研究结论相似。

当然,教育程度的负向作用也是可以理解的。这是因为,受教育程度高的农民工,有着更高的自我定位、职业预期、生活要求等,当无法满足时,会产生负向影响;同时我国当前劳动力市场结构现状也让拥有中、低文化资本的农民工之间的区分度不明显,容易引起不满情绪。

六、讨论与反思:发展的全面性与公平性

尽管本研究存在一定的样本设计缺陷,不足以推论全国农民工总体,但通过调查数据我们依然可以初步发现农民工幸福感的一些特点:

第一,所调查农民工幸福感的总体状况“良好”,但仍有待改善。一方面,总体而言,幸福感为“一般”的比例过大,而且还有超过一成的农民工生活体验不佳,幸福感很低。另一方面,农民工群体幸福感的内部分化明显,不仅表现出显著的代际差异,而且代内(尤其是新生代农民工内部)差异也显著:拥有较高学历的农民工,其幸福感偏低,而就职于国有单位/企业、位于管理岗位或获得较高收入的(新生代)农民工,其幸福感较高。

第二,农民工幸福感是多元需求综合反映的结果,受诸因素影响。经济维度是影响农民工幸福感的基础性因素,其中,绝对收入仍有一定影响力,但相对收入、收入公平感的作用更显著。职业维度是决定工作满意感的关键变量,也显著影响农民工幸福感,其中,行业类型、权益保护与心理授权均对幸福感有正向作用。人际交往维度是影响农民工幸福感的特殊因素。在我国,二元结构形塑的群体隔离(即农民工与市民的社会距离)显著影响农民工城市生活体验、幸福感知。自我实现维度是影响农民工幸福感的重要因素。自我效能感高的农民工,往往自我实现需求强烈,对未来充满信心、希望,有助于提升幸福感。

从西方历史轨迹来看,人们对“发展”的认识和实践是不断深化的:在发展内容上,经历了由“经济发展”到“全面发展”的转变,前者将“发展”等同于“经济增长”,后者则关注丰富多样的人类需求和自然状态,还原人的社会性、复杂性;在发展目标上,经历了从“利益偏向”到“利益均沾”的转变,前者反映成果分享的强势性、垄断性,后者则惠及全体民众。改革开放三十多年,我国经济社会快速发展,在这一发展过程中,各阶层、群体都取得了长足进步。但是,相比城市居民,同处一片蓝天下的农民工则相差甚远:作为城市的建设者,他们获得的更多是务工收入,但无法共享“市民待遇”,处于“边缘化”生活境地,而且其主观感知,幸福体验也多属“一般”水平。这不仅折射出我国的发展仍存在诸多不足之处,如发展的经济导向性,成果分享的群体差异性等,同时也印证了农民工在城市生活与发展的其他需求。

因此,在“以人为本”的执政理念和“全面协调”、“成果共享”的发展要求下,我国政府和社会有必要、有责任为广大民众谋福利、添幸福,尤其是处于“弱势地位”的边缘人群,如农民工。综合上述研究成果,笔者认为提升农民工幸福感需要同时从以下几个方面做出努力:

第一,增加农民工收入。改革开放以来,外出务工收入在农民收入构成中所占比例逐渐增大,已成为推动农民收入增长的重要力量。但是,与城市正式职工相比,农民工的工资待遇依然很低,且受到各种因素制约,如就业歧视。鉴于此,政府和社会各界应创造公正的就业环境,健全工资增长机制,确保农民工创收增收。

第二,努力改善农民工工作境况。由于户籍制度等限制,农民工难以进入正规领域就业,多数进入次级劳动力市场。他们从事的工作,大多劳动环境差、权益侵害严重,缺乏自主性等,致使农民工怠工、离职、自杀等消极行为频发,给农民工身心健康带来严重挫伤,直接影响幸福感知。鉴于此,政府和社会各界应该降低就业门槛、保障基本权益,以提高农民工的幸福感。

第三,大力推动农民工城市融合。伴随着大量农民工进城,原有城乡二元结构鲜明地映射在市民与农民工身上。农民工不仅无法平等分享就业、住房、医疗等公共服务资源,还经常遭遇市民歧视,致使农民工在城市生活中充斥着孤独感、漂泊感和陌生感等,直接影响其生活体验。鉴于此,政府和社会各界应发挥舆论效应、搭建互动平台,促进两大群体的社会融合,增强社会支持体系。

第四,不断提升农民工自我效能感。自我效能感是个体对自我能力与发展的判断,也是增强幸福感的内驱力。大多进城农民工面对市民和学生群体,普遍觉得教育水平低、职业技能差、社会资源少、发展机会小等,缺乏自我实现的需求与勇气,表现为不自信。鉴于此,政府和社会应加强对农民工的文化教育、职业培训等,提升综合素质,增强自我效能感,激活发展信心与活力。

除此之外,还应该关注农民工幸福感的个体差异。幸福感是一种主观感受,它与个体特点紧密相连。不同性别、年龄、文化、职业等的农民工有着不同的社会需求,经历着不同的生活环境,形成不同的生活体验。因此,在综合考虑影响农民工幸福感普遍因素的前提下,只有充分把握个体差异,才能有效提升民众幸福感。

参考文献:

边燕杰、肖阳,2014,《中英居民主观幸福感比较研究》,《社会学研究》第2期。

曹大宇,2011,《环境质量与居民生活满意度的实证分析》,《统计与决策》第21期。

陈刚,2013,《通货膨胀的社会福利成本——以居民幸福感为度量衡的实证研究》,《金融研究》第2期。

陈岩,2011,《对“幸福—收入”悖论的解释与探讨》,《江苏商论》第3期。

《当前农民工工作和生活状况调查研究》课题组、胡杰成,2011,《边缘化生存:农民工的工作和生活状况——来自珠三角某工厂的一项田野调查研究》,《宏观经济研究》第1期。

冯虹、杨桂宏,2013,《户籍制度与农民工就业歧视辨析》,《人口与经济》第2期。

官皓,2010,《收入对幸福感的影响研究:绝对水平和相对地位》,《南开经济研究》第5期。

黄嘉文,2013,《教育程度、收入水平与中国城市居民幸福感——一项基于CGSS2005的实证分析》,《社会》第5期。

何立新、潘春阳,2011,《破解中国的“Easterlin悖论”:收入差距、机会不均与居民幸福感》,《管理世界》第8期。

胡武贤、游艳玲、罗天莹,2010,《珠三角农民工同乡聚居及其生成机制分析》,《华南师范大学》(社会科学版)第1期。

姜乾金,2001,《领悟社会支持量表》,《中国行为医学科学》第10期。

金瑜,2007,《生活质量研究的新探索——〈测量幸福:主观幸福感测量研究〉评介》,《理论学刊》第1期。

李后建,2014,《不确定性防范与城市务工人员主观幸福感——基于反事实框架的研究》,《社会》第2期。

刘小钢、张青蕾、王新剑,2011,《广州市农民工幸福感调研报告》,http://www.gzgh.org.cn/web/Opens/open1.aspx?lid=d03f3f24-7a2a-4c64-8a3d-e7ab263b9ff9&iid=724。

刘军强、熊谋林、苏阳,2012,《经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究》,《中国社会科学》第12期。

凌宇、孙焕良,2013,《农村女性自我效能感对主观幸福感影响》,《中国公共卫生》第6期。

刘靖、毛学峰、熊艳艳,2013,《农民工的权益与幸福感——基于微观数据的实证分析》,《中国农村经济》第8期。

鲁元平、王韬,2010,《主观幸福感影响因素研究评述》,《经济学动态》第5期。

罗涤、李华,2008,《家庭经济困难大学生主观幸福感状况分析》,《中国青年研究》第5期。

孟慧、梁巧飞、时艳阳,2010,《目标定向、自我效能感与主观幸福感研究》,《心理科学》第1期。

苗元江,2004,《影响幸福感的诸因素》,《社会》第4期。

苗元江、余嘉元,2003,《幸福感评估技术发展》,《中国心理卫生杂志》第11期。

蒲德祥,2009,《幸福测量研究综述》,《中国统计》第8期。

任海燕、傅红春,2011,《收入与居民幸福感关系的中国验证——基于绝对收入与相对收入的分析》,《南京社会科学》第12期。

芮丙金,2012,《收入、社会阶层认同与主观幸福感》,《统计研究》第10期。

盛亦男,2013,《中国流动人口家庭化迁居》,《人口研究》第4期。

谈杰、吴鲁平,2010,《影响IT行业白领青年主观幸福感的工作因素——对北京IT行业8名白领青年的深度访谈分析》,《中国青年研究》第6期

田艳平,2013,《农民工职业选择影响因素的代际差异》,《中国人口·资源与环境》第1期。

涂敏霞,2012,《从“生存”到“发展”——广东新生代农民工的利益诉求》,《中国青年研究》第8期。

王嘉顺,2012,《社会比较、自我期望与主观幸福感:基于CGSS的实证分析》,《华侨大学学报》(哲学社会科学版)第3期。

王开庆、王毅杰,2012,《组织公平、社会支持与农民工心理授权研究——基于10省的问卷调查》,《西北人口》第6期。

王鹏,2011,《收入差距对中国居民主观幸福感的影响分析——基于中国综合社会调查数据的实证研究》,《中国人口科学》第3期。

王秋、邢占军,2008,《年龄与城市居民主观幸福感关系的初步研究》,《学习与实践》第6期。

吴鲁平、谈杰,2009,《白领青年的人际关系及其对主观幸福感的影响研究——对北京IT行业8名白领青年的深度访谈分析》,《中国青年研究》第7期。

谢舜、魏万青、周少君,2012,《宏观税负、公共支出与个人主观幸福感》,《社会》第6期。

邢占军,2011,《我国居民收入与幸福感关系的研究》,《社会学研究》第1期。

邢占军、张燕,2010,《党政领导干部心理工作环境与主观幸福感关系初步研究》,《南京社会科学》第2期。

邢占军、张羽,2007,《社会支持与主观幸福感关系研究》,《社会科学研究》第6期。

徐安琪,2012,《经济因素对家庭幸福感的影响机制初探》,《江苏社会科学》,第2期。

杨菊华、陈传波,2013,《流动人口家庭化的现状与特点:流动过程特征分析》,《人口与发展》第3期。

杨晓军,2012,《农民工对经济增长贡献与成果分享》,《中国人口科学》第6期。

叶鹏飞,2011,《农民工城市生活主观幸福感的一个实证分析》,《青年研究》第3期。

伊斯特林,理查德等,2013,《中国的主观幸福感研究(1990-2010)》,丁云、么莹莹译,《国外理论动态》第7期。

张春泥、谢宇,2013,《同乡的力量:同乡聚集对农民工工资收入的影响》,《社会》第1期。

张进、马月婷,2007,《主观幸福感概念、测量及其与工作效能变量的关系》,《中国软科学》第5期。

赵新宇、范欣、姜扬,2013,《收入、预期与公众主观幸福感——基于中国问卷调查数据的实证研究》,《经济学家》第9期。

周文霞、郭桂萍,2006,《自我效能感:概念、理论和应用》,《中国人民大学学报》第1期。

周雅、刘翔平,2011,《大学生的性格优势及与主观幸福感的关系》,《心理发展与教育》第5期。

Alesina,Alberto,Rafael Di Tella & Robert MacCulloch 2004, “Inequality and Happiness:Are Europeans and Americans different?” Journal of Public Economics 88.

Costa,Paul and R.R.McCrae 1980, “Influence of Extraversion and Neuroticism on Subjective Wellbeing:Happy and unhappy people.” Journal of Personality and Social Psychology 38 (4).

Diener,E.1984, “Subjective Wellbeing.” Psychological Bulletin 95 (3).

Diener E.,Emmons R.A.,Larsen R.J.,et al.1985, “The Satisfaction with Life Scale.” Journal of Personality Assessment 49 (1).

Easterlin,R.A.1974, “Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence.” P.A.David & M.W.Reder (eds.),Nations and Households in Economic Growth.New York:Academic Press.

FerreriCarbonell,Ada & John M.Gowdy 2007, “Environmental Degradation and Happiness.” Ecological Economics 60 (3).

Graham,C.& A.Felton 2006, “Inequality and Happiness:Insights from Latin America.” Journal of Economic Inequality 4 (1).

MacKerron,G.& S.Mourato 2009, “Life Satisfaction and Air Quality in London.” Ecological Economics 68 (5).

McBride,Michael 2001, “Relativeincome Effects on Subjective Wellbeing in the Crosssection.” Journal of Economic Behavior & Organization 45 (3).

Santavirta,N.,C.Kovero & S.Soloviera 2005, “Psychosocial Work Environment,Wellbeing and Emotional Exhaustion:A study comparing five age groups of female workers within the human sector.” International Congress Series 1280 (1).

Seligman,Martin E.P.2002,Authentic Happiness:Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment,New York:Free Press.

Spreitzer,G.M.1995, “Psychological Empowerment in the Workplace:Dimensions,measurement,and validation.”Academy of Management Journal 38 (5).

Thomas,K.W.& B.A.Velthouse 1990, “Cognitive Elements of Empowerment:An interpretive model of intrinsic task motivation.” Academy of Management Review 15 (4).

Wilson,Warner R.1967, “Correlates of Avowed Happiness.” Psychological Bulletin 67 (4).

Wood,W.,N.Rhodes & M.Whelan 1989, “Sex Differences in Positive Wellbeing:A consideration of emotional style and marital status.” Psychological Bulletin 106 (2).

作者单位:河海大学公共管理学院社会学系